Von Puerto Refugio sind es noch rund 100 Seemeilen bis nach Puerto Peñasco. Dort haben wir in der zweiten Junihälfte mit der Werft „Astilleros Cabrales“ einen Termin ausgemacht, um die Muktuk aus dem Wasser zu heben.

Die ersten Stunden fahren wir unter Motor und sammeln ein paar müde Möwen ein, die es sich vorne am Bug gemütlich machen. Wie bei ihnen üblich, geht das nie ohne Geschrei und Gezeter ab, alle wollen die begehrten Plätze in der ersten Reihe haben.

Nach einer Nachtfahrt erreichen wir unser Ziel: draußen vor dem Strand ist es zu schaukelig zum Ankern, also versuchen wir unser Glück im Hafen. Wir drehen vorsichtig eine Runde im engen Hafenbecken und suchen einen Platz, wo wir bis zum nächsten Tag fest machen können. Links liegt die Flotte der Krabbenfischer, rechts sind die touristischen Ausflugsboote, daneben eine kleine Marina und am Kopfende befindet sich der Kanal der Werft.

Dann kommt schon Jean in seinem Dinghi angebraust. Er hat für seine Motoryacht einen festen Platz in der Marina und hat uns gleich gesehen, als wir herein kamen. Wir hatten ihn und seine Freundin vor ein paar Wochen in einer Ankerbucht kennen gelernt, jetzt organisiert er in seiner spontanen hilfsbereiten Art gleich einen Platz für uns. Die Marina besteht nur aus einem Steg und ist voll belegt, aber wir können längsseits bei einem anderen Segelboot festmachen, das auch auf die Werft soll. Perfekt!

Am nächsten Tag soll es bei Hochwasser am frühen Nachmittag soweit sein: Mit Salvador, dem jungen Chef der Werft, ist alles abgesprochen, Leinen und Fender sind schon zurecht gelegt, die Markierungen für die Schlaufen des Lifts geklebt. Doch mittags hören wir einen lauten Knall und wenig später erhalten wir eine Nachricht von Salvador, dass wir uns noch etwas gedulden müssten, ein Reifen am großen Travellift sei geplatzt und müsse erst repariert werden. Zum Glück kam niemand zu Schaden, und glücklicherweise hat der Travellift auf jeder Seite doppelte Reifen, so dass das Boot, das transportiert wurde, heil blieb.

Unser Nachbarboot kann mit dem zweiten, kleineren Travellift der Werft an Land gehoben werden, die Muktuk mit ihren 26 Tonnen muss warten. An diesem Tag klappt es nicht mehr, und auch am nächsten Tag nicht. Die Reifen stammen wohl von Boeing Flugzeugen und werden nicht mehr hergestellt, also muss die Werft improvisieren: sie probieren es mit Flicken und Ausschäumen, was nur kurzfristig hilft. Irgendwann finden sie noch gebrauchte Räder in Phoenix, USA.

Wir haben in den letzten Jahren gelernt, flexibel zu sein. Viele Arbeiten müssen am Schiff erledigt werden, ganz unabhängig davon, ob wir auf der Werft stehen oder nicht: Rost klopfen und das Deck streichen geht auch am Steg.

Die meisten Boote, die den Sommer über während der brüllend heißen Zeit an Land stehen, sind in weiße Plastikfolie eingepackt. Das sieht nicht schlecht aus, aber wir brauchen eher einen Sonnenschutz, unter dem wir auch arbeiten können. Wieder ist es Jean, der seine Hilfe anbietet: er fährt uns mit seinem Auto von Laden zu Laden, bis wir endlich den richtigen Stoff finden. Dann verbringt Andreas ein paar Tage lang mit Zuschneiden, Anpassen und Nähen: viele Meter Material müssen gesäumt, Ösen geschlagen und Bänder angenäht werden. Als alles fertig ist, sind wir dankbar für den Schatten an Deck.

Jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang fahren die Partyboote mit viel Getöse und Musik los und jeden Abend um die Zeit suchen sich die Pelikane ein Plätzchen zum Schlafen. Am liebsten sitzen sie in luftiger Höhe, etwa auf den Holzpfählen nebenan oder auf den Booten der Küstenwache und der Krabbenfischer. Nach einigen Tagen allerdings entdecken die Pelikane einen neuen Schlafplatz: die Mastspitzen der Muktuk. Nachdem sich der erste Pelikan nieder gelassen hat, kommen gleich ein paar weitere hinzu und setzen sich sogar aufs Genickstag (das feste Drahtseil, das oben zwischen den beiden Masten gespannt ist). Wir klopfen an den Mast, machen Lärm, schlagen mit den Leinen, es beeindruckt sie überhaupt nicht. Sie schauen nur neugierig nach unten, lüften einen Flügel und machen es sich noch bequemer. Wie so ein Deck am Morgen aussieht, nachdem ein paar Pelikane die ganze Nacht lang Fisch verdaut haben? Beschissen! Dieser Vogeldreck stinkt bestialisch nach fauligem Fisch, trocknet im Nu und wird hart wie Zement. Wir bürsten den Stoff des Schattendachs ab und atmen dabei unfreiwillig das ätzende Guano ein. So geht das nicht weiter! Aber was tun? Andreas steigt am nächsten Tag hoch in den Mast und spannt eine feste Angelleine ein paar Zentimeter über das Genickstag von Mastspitze zu Mastspitze. Das hatte vor einigen Jahren bei den Fregattvögeln gewirkt. Die Pelikane lassen sich davon auch nicht stören, sie drücken mit ihrem Gewicht und den breiten Flossen die Leine einfach runter.

In den Buchten haben wir den Pelikanen so gerne beim Jagen zugeschaut, hunderte Fotos von ihren Sturzflügen gemacht und die eleganten Formationen bewundert, in denen sie hintereinander ganz knapp über der Wasseroberfläche hinweg flogen. Aber ihre Notdurft müssen sie ja nicht gerade über uns verrichten. Nachdem sie sich nun auch tagsüber auf der Muktuk ausruhen wollen, reicht es uns: Andreas fährt mit Jean in die Stadt und findet tatsächlich eine Schleuder (Zwille). Nach einigen Versuchen hat Andreas den richtigen Winkel heraus und schießt mit Kichererbsen auf die Vögel. Endlich wird es den Pelikanen zu ungemütlich und sie fliegen weg. Ihr Nachrichtensystem muss gut funktionieren, zwei Runden Kichererbsen haben ausgereicht, sie kommen nicht wieder!!!

Nach einer guten Woche ist der Travellift wieder mit funktionierenden Reifen bestückt. Die Werftarbeiter schieben Überstunden, um den Bootsstau zu bewältigen. Muktuk ist das letzte Boot, das an diesem Tag aus dem Wasser gehoben wird. Die Nacht über bleiben wir im Lift hängen, am nächsten Morgen werden wir zu unserem Platz weiter hinten rangiert.

Hier bleibt die Muktuk nun ein paar Wochen stehen, bis wir wieder aus Deutschland zurück kommen.

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)]

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)] [Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.]

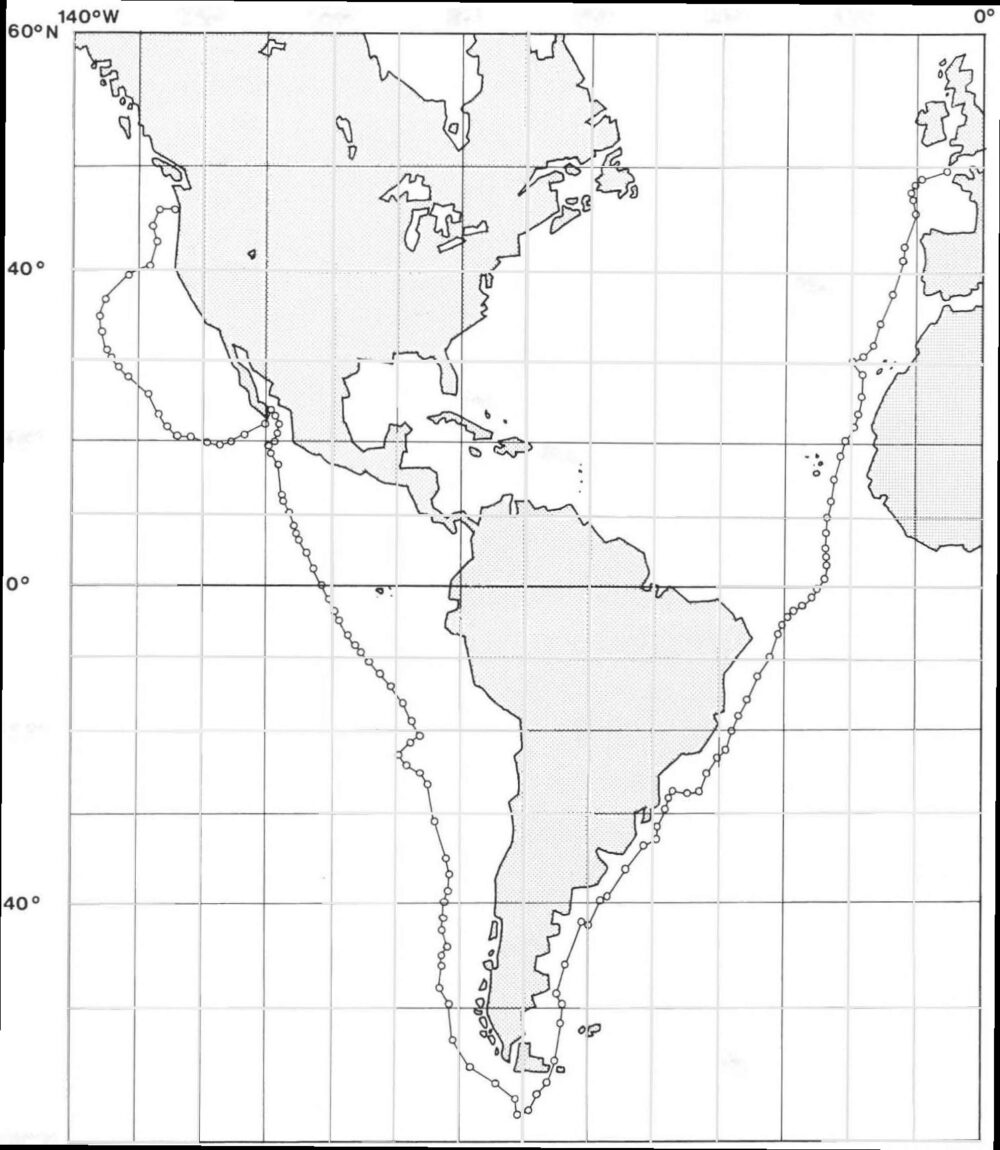

[Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.] [Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]

[Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]