Von Oaxaca hatten wir schon viel gehört und gelesen: sie sei eine der schönsten Provinzen Mexikos mit dem buntesten Kunsthandwerk und der besten Küche des Landes! Das klang nach einem verlockenden Reiseziel, als wir überlegten, im September die Arbeiten auf der Werft um ein paar Tage zu verschieben. Auf der Werft war es noch viel zu heiß, im Hochland von Oaxaca dagegen war Regenzeit angesagt, mit angenehmen frühsommerlichen Temperaturen.

Die Provinz Oaxaca liegt im Südwesten Mexikos auf der Pazifikseite. Hier lebten Zapoteken, Mixteken und Azteken, die in den Jahrhunderten vor der Kolonialisierung durch die Spanier abwechselnd um die Vorherrschaft in diesem Gebiet kämpften. (Mehr über die Geschichte Oaxacas könnt ihr hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Oaxaca_de_Juarez)

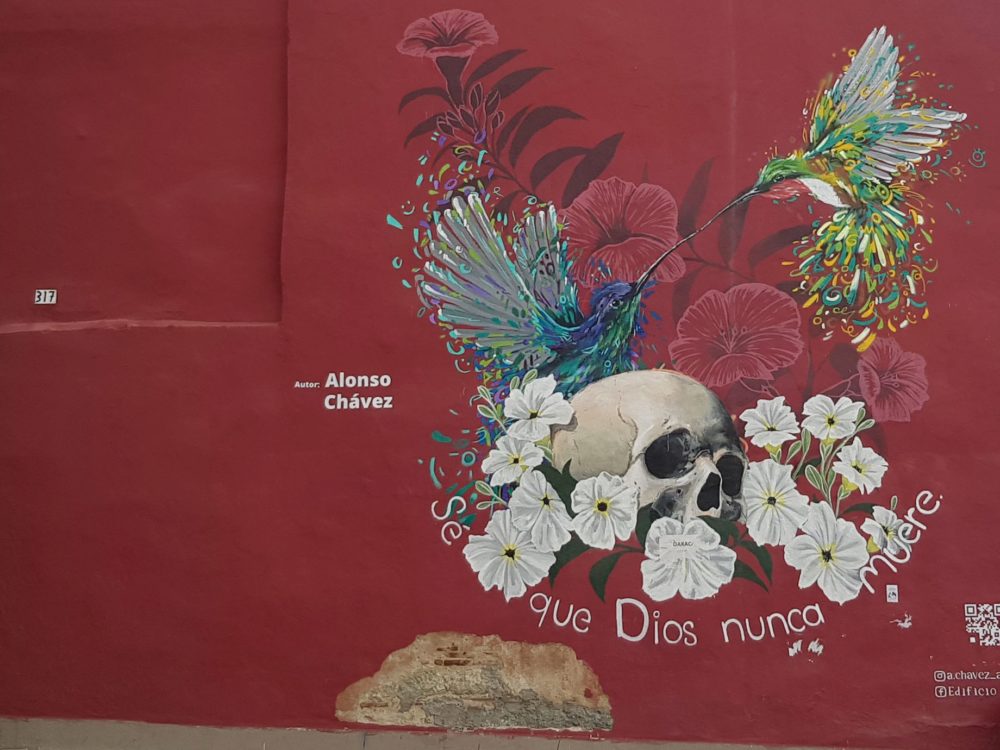

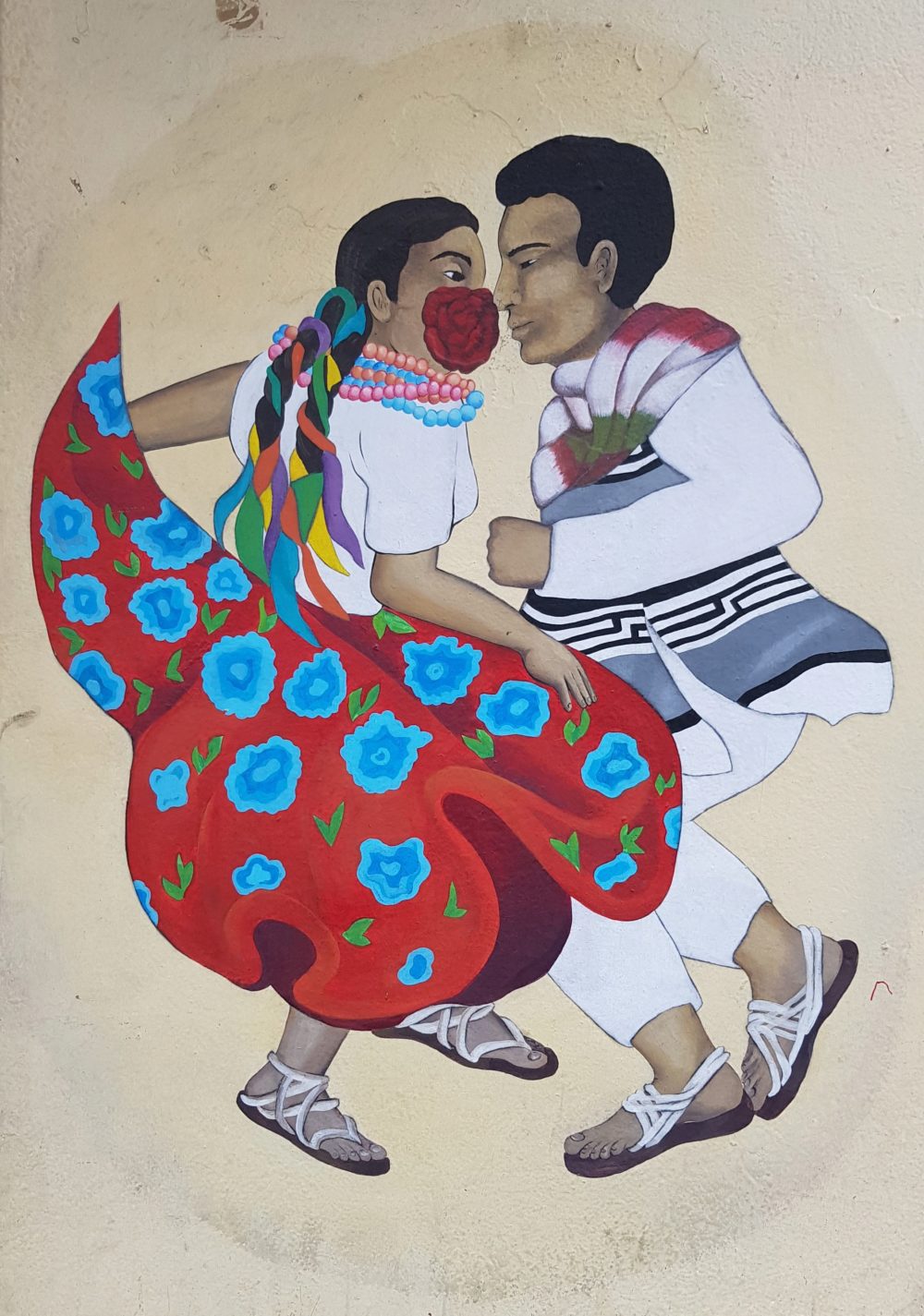

Die Altstadt mit ihren Kathedralen, ehemaligen Klöstern und herrschaftlichen Häusern im spanischen Kolonialstil ist sehr gut erhalten. Die Stadt wirkt sehr lebendig, viele junge Menschen sind unterwegs, es gibt unzählige Galerien mit Kunst und Kunsthandwerk, private und staatliche Museen und Kulturzentren, Bibliotheken. Cafés, Restaurants, Märkte und Straßenhändler beleben das Straßenbild. Und doch ist auch hier das Gefälle zwischen den reichen Nachfahren der Spanier und der armen indigene Bevölkerung sehr hoch. Die Menschen, die am Stadtrand und in den Dörfern im Umland leben, gehören zu den ärmsten von ganz Mexiko.

Alebrijes https://de.wikipedia.org/wiki/Alebrije

Gleich am ersten Tag kamen wir an einem von außen unscheinbaren Gebäude vorbei und schauten neugierig in den üppig begrünten Innenhof. Der Portier bat uns freundlich herein, selbstverständlich könnten wir uns umsehen. Es war ein ehemaliges Convent von Dominikanerinnen, das inzwischen zu einem Luxushotel umgebaut wurde. (Im Laufe der Jahrhunderte diente es allerdings auch als Krankenhaus und Gefängnis). Von den Innenhöfen führten schmale Treppen zu den Zimmern hoch, unter den Arkaden waren die Tische fürs Frühstück gedeckt. Wir liefen alle Innenhöfe ab, bis zum letzten, wo sich der alte überdachte Waschbrunnen befand.

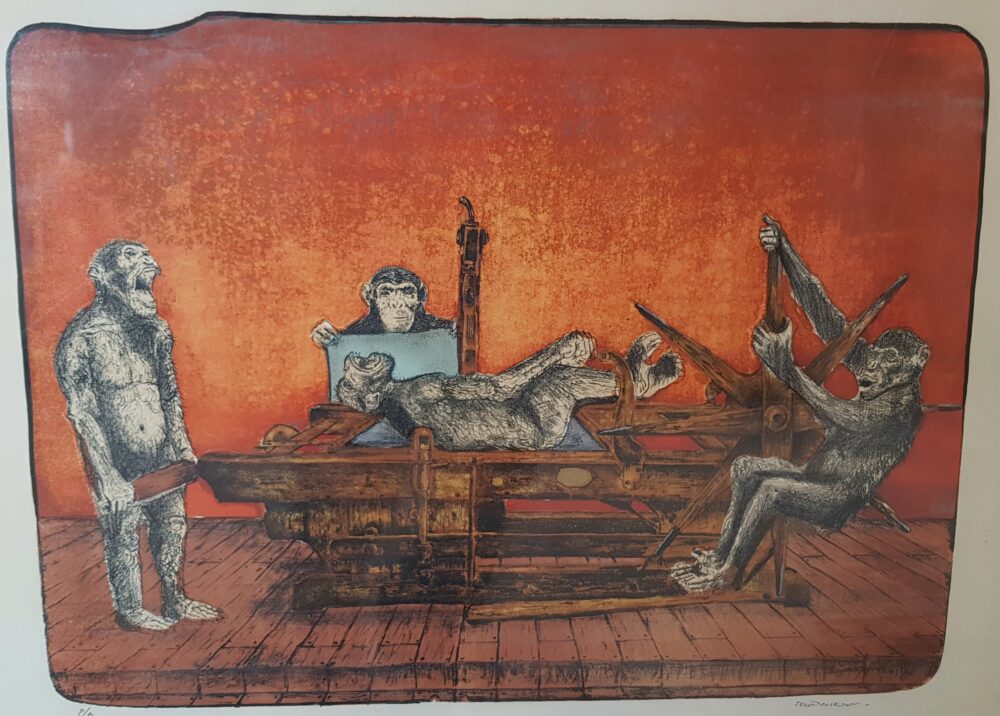

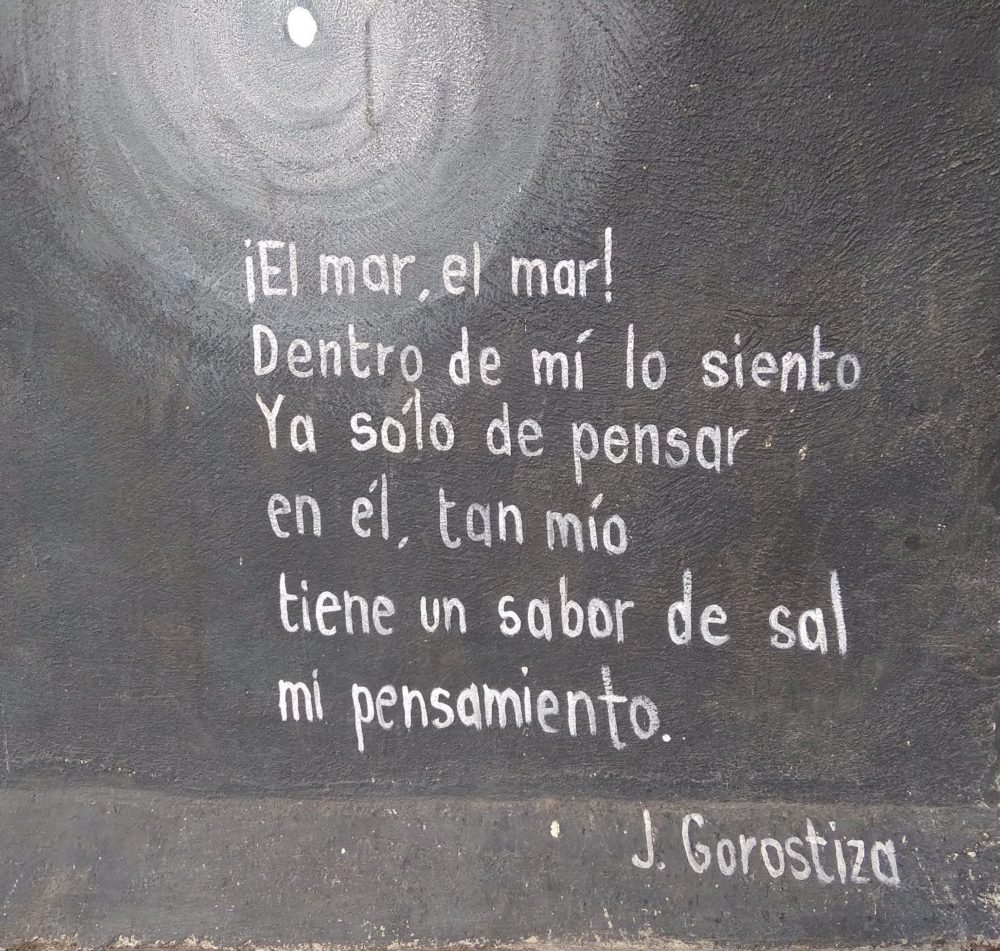

Oaxaca de Juarez hat sich seit Jahrzehnten zu einem der spannendsten Kunst- und Kunsthandwerkszentren Mexikos entwickelt. Hier lebten, lehrten und arbeiteten die bekanntesten Künstler Mexikos, u.a. Rufino Tamayo oder Francisco Toledo. Jeden Tag liefen wir durch die verschiedensten Museen, Galerien und Läden mit Kunsthandwerk und hatten am Ende der sechs Tage doch nicht alle gesehen – dafür aber einige schöne Souvenirs erworben.

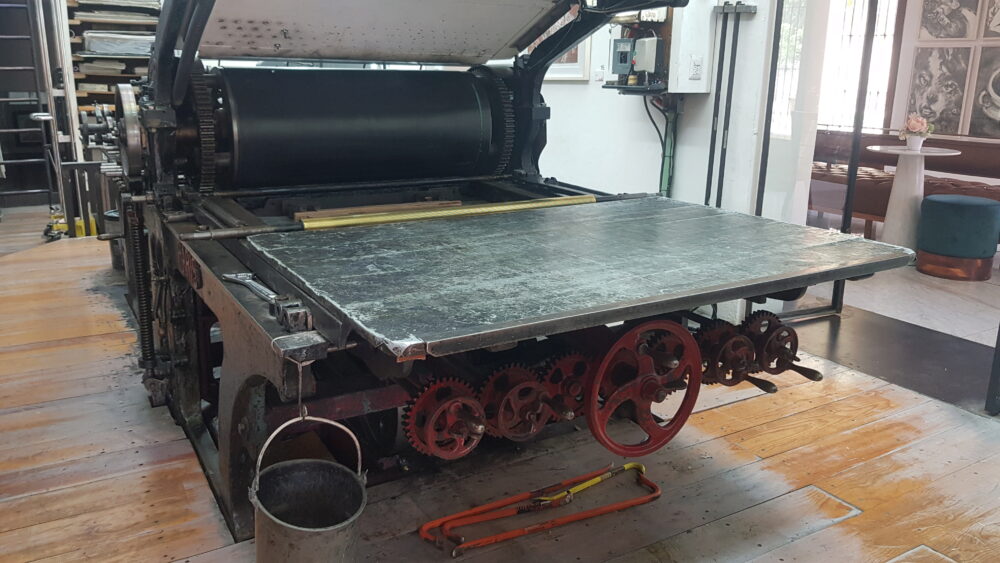

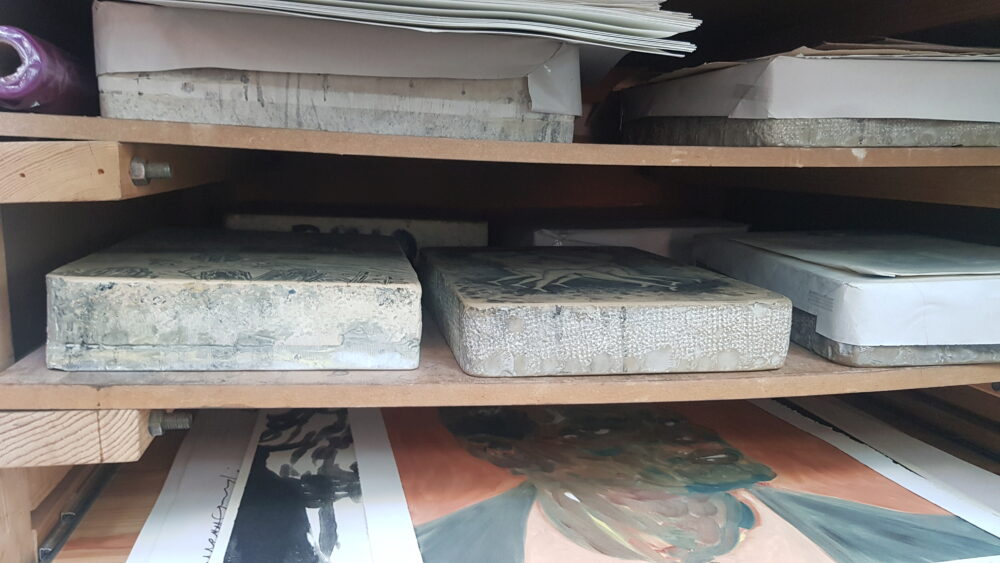

Von außen wirken viele Gebäude trotz ihrer bunten Farben abweisend mit verschlossenen hohen Türen, vergitterten Fenstern. Doch wo eine dieser Türen offen stand, schauten wir hinein: die Innenhöfe sind wunderschön gestaltet, z.B. mit kleinen Tischen als Café einer Galerie, mit einem Wasserbecken in der Mitte umrahmt von blühenden Pflanzen im Zentrum für Fotografie, oder gar als luftiger Lesesaal der Kunstbibliothek im Institut der grafischen Künste.

Santo Domingo de Guzman die größte Kathedrale am Platz, beherbergt auch das Museum der Kunst und Kultur Oaxacas, das in dem langgestreckten mehrstöckigen Gebäude des ehemaligen Klosters der Dominikaner eingerichtet wurde.

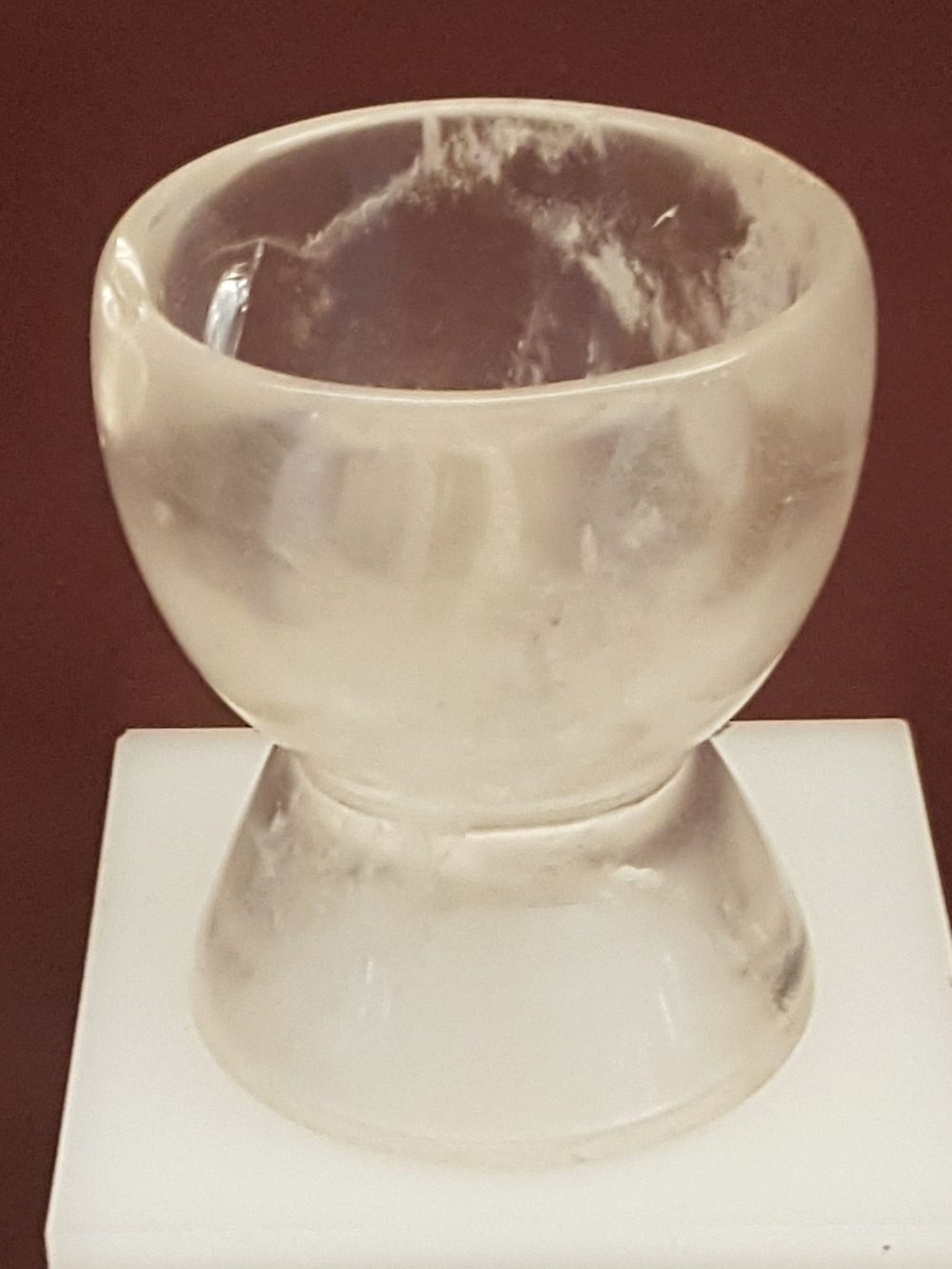

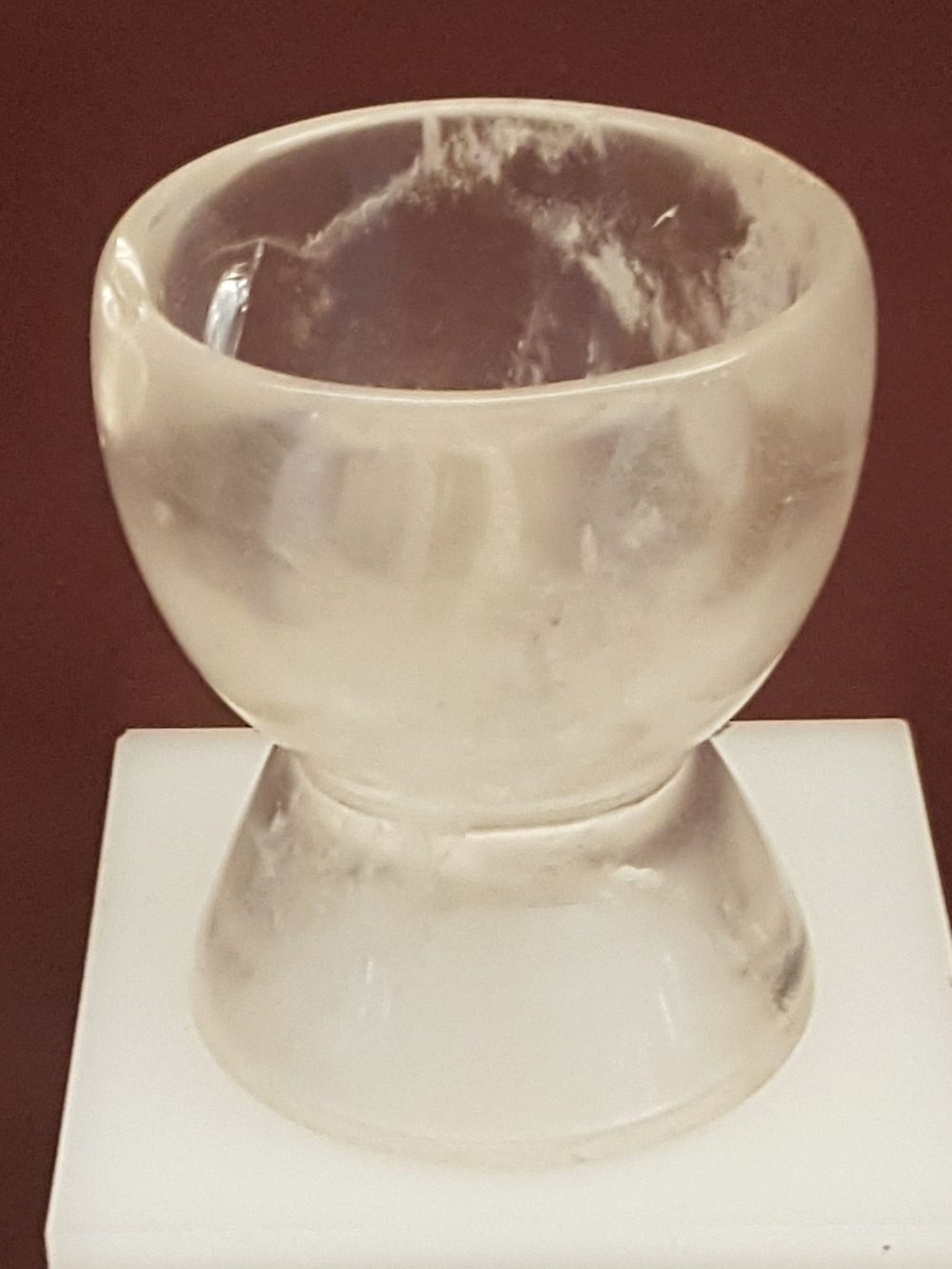

Hauptattraktion sind die Schätze, die bei Ausgrabungen am Monte Alban, einige Kilometer außerhalb der Stadt, gefunden wurden. Es sind Grabbeigaben, Zeugnisse einer reichen Kultur der Zapoteken: Schmuckstücke aus Gold und Jade, kunstvolle Schnitzereien.

Im rechten Flügel des Erdgeschoss, kann man in den Räume der historischen Bibliothek eine Ausstellung mit traditionellen Gewändern und Stickereien anschauen, im linken Flügel war gerade eine Sonderausstellung über den mexikanischen Hund und seine Darstellung in der Kunst eingerichtet. Da war mir klar, warum draußen vor der Kathedrale eine Gruppe von Hundebesitzern posierte.

Wir buchten eine Führung in englischer Sprache durch den Ethnobotanischen Garten, der auf dem Freigelände des ehemaligen Dominikanerklosters angelegt wurde. Eine Dame aus Kanada, die schon seit vielen Jahren hier lebt, erzählte uns kenntnisreich und humorvoll von den Pflanzen dieses Gartens und verwebte die Botanik mit der Wirtschaftsgeschichte der Provinz. Sie betonte immer wieder, dass Oaxaca über die größte Artenvielfalt des Landes verfügt: die meisten Sorten Mais, Peperoni und Kakteen. Hier wurde auch über einen langen Zeitraum hinweg die Cochinilla-Laus gezüchtet, die auf einer bestimmten Kakteenart lebt und aus der die berühmte und gefragte Purpurfarbe gewonnen wurde. Dieser Blattlaus verdankt Oaxaxa seinen Aufstieg, die Farbe wurde weltweit exportiert und hunderte Webereien arbeiteten vor Ort. Diese Tradition wird auch heute weiter geführt.

Im Textilmuseum ist gerade eine Sonderausstellung mit Ponchos aus Mittelamerika und Südamerika. Wunderschöne Exemplare mit kunstvollen Details.

In diese Woche fallen die Feiertage, an denen mit vielen Festen der Unabhängigkeit Mexikos gedacht wird: die Straßen sind geschmückt und in den Restaurants werden spezielle Menüs mit landestypischen Gerichten angeboten. Es ist auch der Monat, in dem es die „Chile en Nogada“ gibt: mit Hackfleisch gefüllte grüne leicht pikante Paprika garniert mit einer süßen weißen Sauce mit Rosinen und Mandeln. Oaxaca hat drei große überdachte Markthallen, in denen alle kulinarischen Köstlichkeiten der Provinz angeboten werden: der Käse, die berühmte Sauce mit Kakao, Mole genannt, Mezkal, die gerösteten Heuschrecken, viele Sorten von Paprika, Tomaten, Mais, Kakaobohnen und so vieles mehr.

Am vorletzten Tag buchten wir eine Tour: Der Fahrer nahm uns zuerst zu einer Familie mit, die ein paar Kühe außerhalb des Ortes hält und wo wir zusehen konnten, wie der berühmte Käse aus Oaxaca gemacht wird: das Verfahren ist ähnlich wie beim Mozzarella. Hier wird der frische Käse mit heißem Wasser und Salz geknetet und zu langen Strängen geformt, die in kaltem Wasser abkühlen. Danach werden diese Stränge eingerollt und daraus große Käsekugeln geformt. Der Käse hat eine feine angenehme Säure und schmeckt uns fast noch besser als Mozzarella. Vor allem, so wie wir ihn anschließend mit frischen Tortillas und einer hausgemachten scharfen Sauce probieren durften.

Danach fuhren wir weiter zu einer Papiermanufaktur, wo uns eine junge Frau ganz begeistert erklärte, wie sie Papier aus allen möglichen Materialien herstellen, die die Natur der Umgebung hergibt. Hauptabnehmer sind die Hersteller von Mezcal: sie zeigte uns ein Musterbuch mit kunstvoll gestalteten Etiketten, die auf dem handgeschöpften Papier ihres Betriebes gedruckt wurden.

Oaxaca ist eine Provinz der Superlative! Das können wir nach diesen intensiven und von Eindrücken und Erlebnissen übervollen Tagen nur bestätigen.

Einer der drei hat sich schließlich ein besonderes Plätzchen ausgesucht und sich auf der Nock des an Steuerbord ausgebrachten Spinnackerbaums niedergelassen. Dort hatte er tagsüber den besseren Überblick und nachts war er weiter weg vom schlagenden Segel. Das hat den anderen beiden natürlich auch gefallen, und sie versuchten sich dazuzusetzen. Es gab dort aber nur Platz für einen, und der Entdecker verteidigte seinen Revieranspruch mit lautem Geschnatter, wenn die anderen im Anflug waren. Als es dann im Passat mit 6-7 Windstärken zu blasen begann, sind die Tölpel aber doch auf eigene Faust weitergereist.

Einer der drei hat sich schließlich ein besonderes Plätzchen ausgesucht und sich auf der Nock des an Steuerbord ausgebrachten Spinnackerbaums niedergelassen. Dort hatte er tagsüber den besseren Überblick und nachts war er weiter weg vom schlagenden Segel. Das hat den anderen beiden natürlich auch gefallen, und sie versuchten sich dazuzusetzen. Es gab dort aber nur Platz für einen, und der Entdecker verteidigte seinen Revieranspruch mit lautem Geschnatter, wenn die anderen im Anflug waren. Als es dann im Passat mit 6-7 Windstärken zu blasen begann, sind die Tölpel aber doch auf eigene Faust weitergereist.

Diese Schnecke hat ihr Häuschen mit einem schützenden Deckel geschlossen.

Diese Schnecke hat ihr Häuschen mit einem schützenden Deckel geschlossen.

Einsiedlerkrebse suchen sich die schönsten Behausungen aus.

Einsiedlerkrebse suchen sich die schönsten Behausungen aus.

Hier ein Fall für den kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.

Hier ein Fall für den kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.