13. Mai 2023

In Kumamoto befindet sich eine der drei größten und bedeutendsten Burgen von Japan, die wir uns auch anschauen wollen. Das Wetter spielt an diesem Tag leider nicht so mit, alles ist grau und regennass. Am frühen Vormittag sind noch kaum Touristen unterwegs, als wir uns erst einmal die Anlage unterhalb der Burg anschauen: zwei kleine Straßen mit traditionellen Holzhäusern, in denen früher Samurai gewohnt haben sollen und in denen sich heute Andenkenläden und Restaurants befinden.

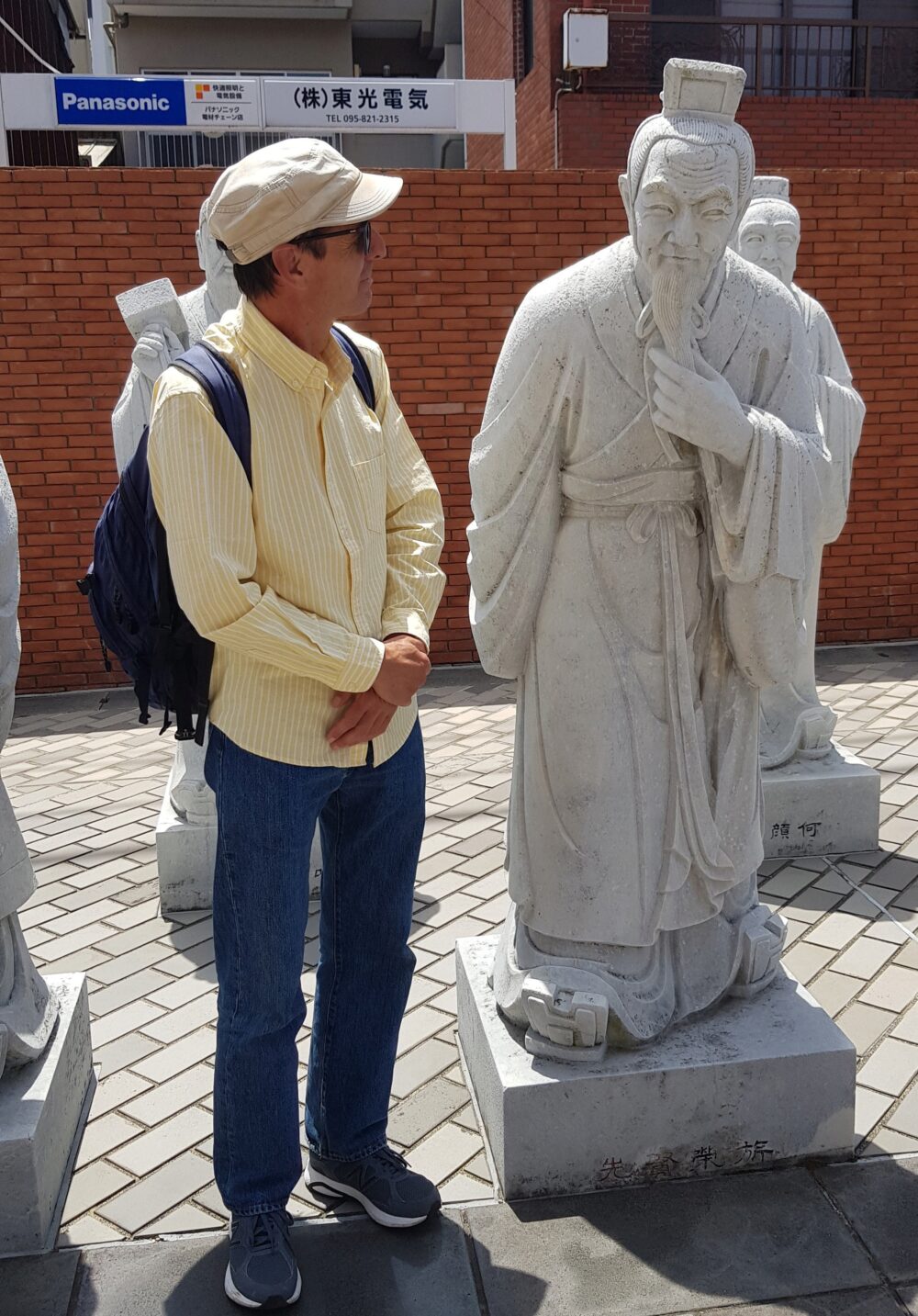

Erbaut wurde die Burg von 1599-1607 in der heutigen Größe unter der Leitung des Fürsten Kato Kiyomasa (1562-1611). Er kümmerte sich um den Wiederaufbau seiner Provinz Higo, der heutigen Präfektur Kumamoto, die in den letzten Kriegswirren sehr gelitten hatte. Unter anderem wurden Wälder aufgeforstet, Reisfelder angelegt und Entwässerungskanäle gebaut, die auch heute noch genutzt werden. Er baute den Handel mit den Portugiesen und der Spaniern aus und bewirkte insgesamt einen wirtschaftlichen Aufschwung für die Region. Die Menschen hier erinnern sich auch heute noch mit Dankbarkeit an ihn. Hier ein Denkmal des Fürsten, das ihn mit dem damals charakteristischen Spitzhut zeigt.

Während der sogenannten Satsuma-Rebellion von 1877, brannten große Teile der Holzkonstruktion des Schlosses unter bis heute ungeklärten Umständen ab. Trotzdem konnte die Burg einer Belagerung von über 50 Tagen Stand halten – in der historischen Aufarbeitung im Burgmuseum wird dieser Sieg als ein wichtiger Meilenstein in der Niederschlagung der Rebellion gewertet. Nach der Öffnung Japans fanden große politische und gesellschaftliche Umwälzungen statt, die historisch unter dem Stichwort Meiji-Restauration zusammengefasst werden. Gegen den Kurs der neuen Regierung mit ihrer Ausrichtung auf westliche Werte gab es erheblichen Widerstand.

Diese hohen dicken Mauern sehen tatsächlich unüberwindlich aus.

Erst 1960 wurden die Hauptgebäude der Burg nach alten Plänen neu gebaut und feierlich eingeweiht. Während des verheerenden Erdbebens von 2016 auf der Insel Kyushu wurde die ganze Anlage sehr stark beschädigt. Beim Wiederaufbau wurden die Fundamente mit beeindruckend massiven Stahlträgern verstärkt, die wiederum mit einer Hydraulik-Vorrichtung versehen sind.

Inzwischen ist die Burg wieder zugänglich – und ein beliebtes Foto-Motiv für Besucher aus aller Welt.

An diesem Nebengebäude sind die Schäden des Erdbebens noch gut sichtbar.

Das Burgmuseum erstreckt sich über vier Stockwerke und behandelt die Geschichte der regierenden Adeligen, zeigt den Verlauf der Satsuma-Rebellion und berichtet ausführlich über den Bau und die verschiedenen Phasen des Wiederaufbaus der Burg.

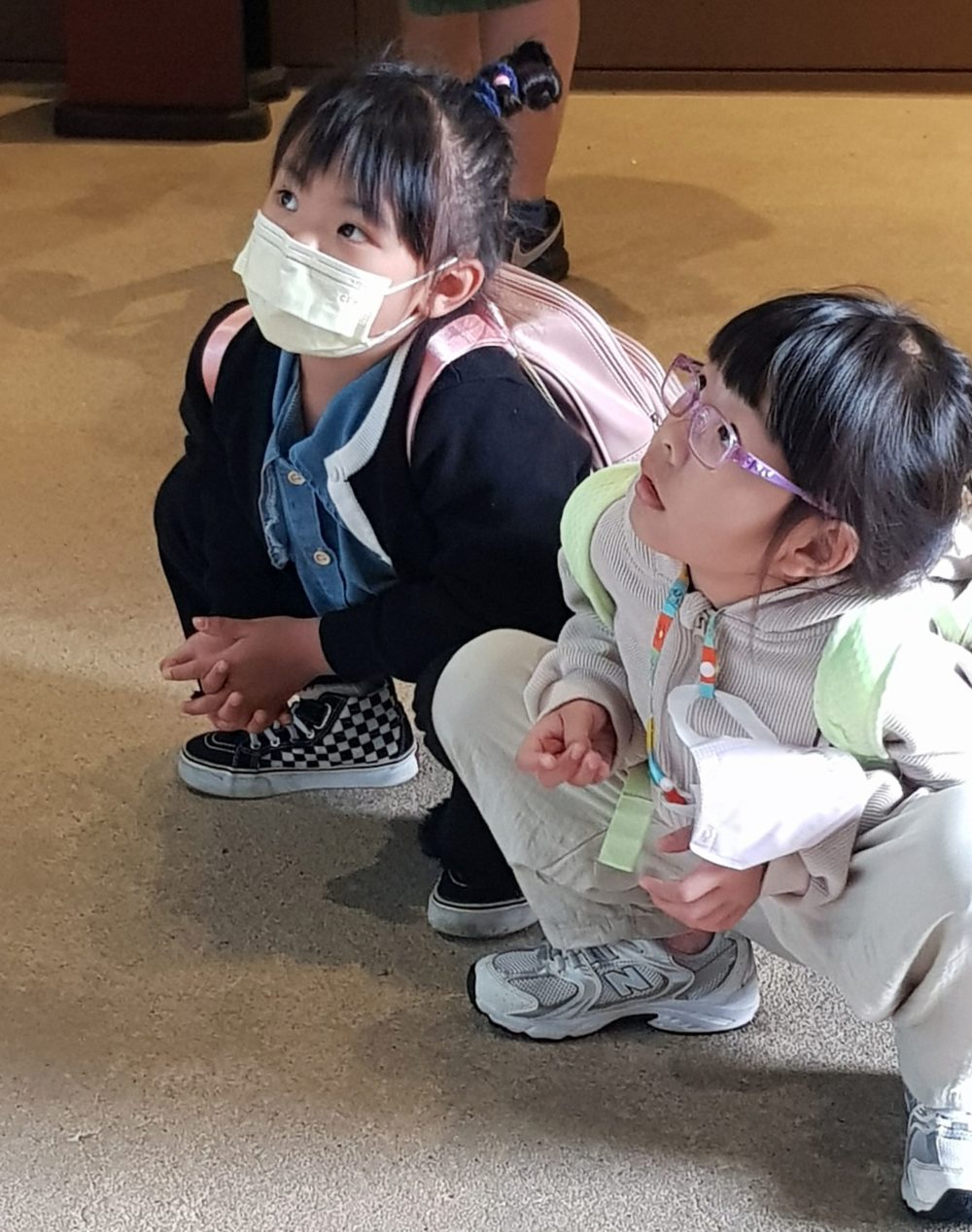

Die beiden Mädchen folgen gebannt einem Film über die Belagerung der Burg.

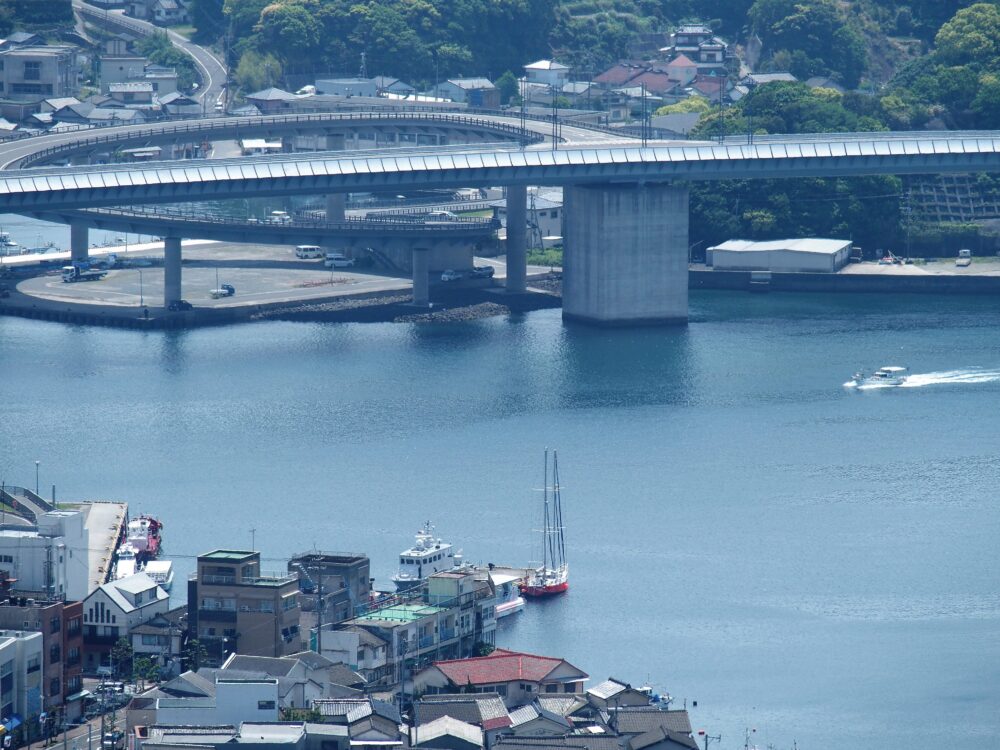

Im schmalen oberen 6. Stockwerk hat man einen wunderbaren Ausblick über die Stadt. Moderne und Tradition auf einen Blick.

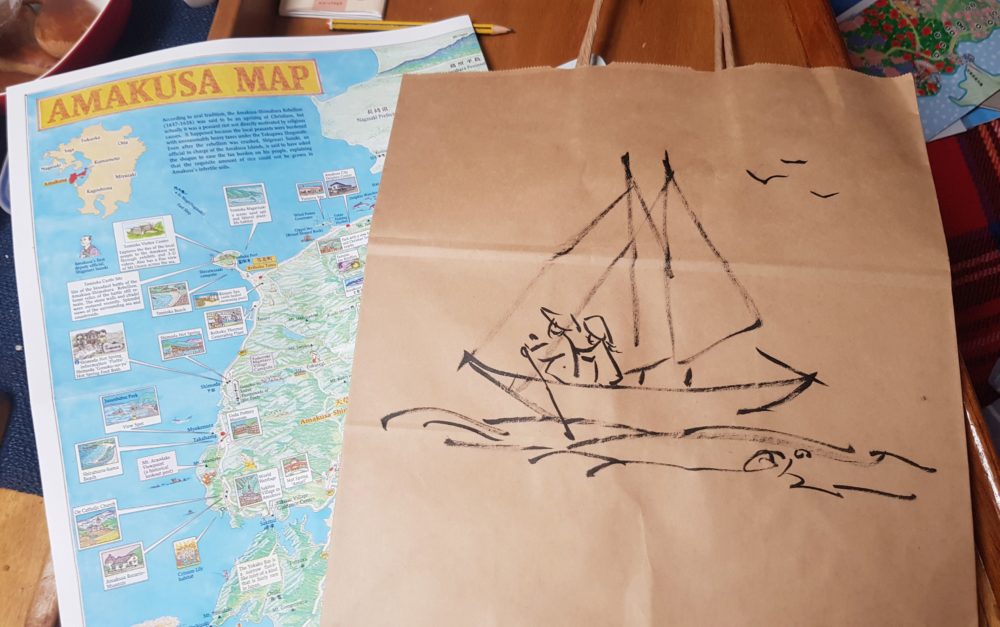

Am Nachmittag besuchen wir das Shimada Kunstmuseum, das sich etwas abseits vom großen Trubel der Innenstadt in einer ruhigen Wohngegend befindet. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit der Kultur der Samurai von Kumamoto, insbesondere mit einem der berühmtesten Vertreter seiner Zunft, dem Samurai Miyamoto Musashi. Dieser ließ sich nach seiner aktiven Zeit auf Einladung des Fürsten in Kumamoto nieder und betätigte sich fortan als Künstler und Schriftsteller. Sein „Buch der fünf Ringe“ gilt auch heute noch in Japan als ein bedeutendes und wegweisendes Werk.

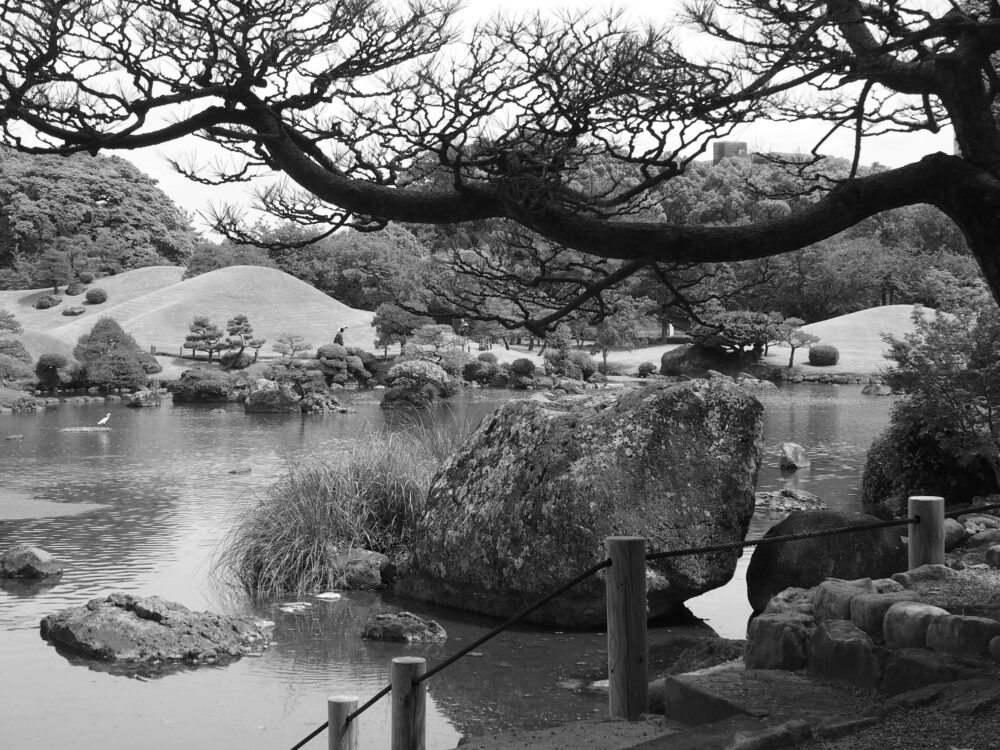

In einem Raum des Museums werden die Besucher aufgefordert, sich auszuruhen und den Garten durch die große bis zum Boden reichende Fensterscheibe zu betrachten.

Das kleine gemütliche Café des Museums ist liebevoll eingerichtet und bietet dazu allerlei Kunsthandwerk und Postkarten zum Verkauf an.