01. – 07. Juni 2023

Hirado, die große Insel im Nordwesten von Kyushu, war durch ihre exponierte Lage über die Jahrhunderte hinweg die erste Anlaufstelle für Seefahrer aus fremden Ländern.

Der berühmte chinesische Mönch Kobo Daichi soll im 8. Jahrhundert über Hirado eingereist sein; Ende des 12. Jahrhunderts brachte ein chinesischer Zen Meister den Grüntee nach Japan, der auf dieser Insel erstmals (auf japanischem Boden) angebaut wurde. 1550 schließlich erreichte das erste portugiesische Schiff Japan und legte in Hirado an. Der lokale Fürst Matsura Takanobu hieß die Portugiesen willkommen und auch die ihnen folgenden Engländer und Niederländer und erlaubte ihnen, hier Handelsniederlassungen einzurichten. Dadurch erlebte die Insel einen rund 90 Jahre dauernden wirtschaftlichen Aufschwung, bis das Tokugawa Shogunat 1641 den Handel mit fremden Nationen auf Nagasaki beschränkte.

Was Hirado heute so spannend macht für Touristen, sind die vielen erhalten gebliebenen und wieder aufgebauten historischen Stätten, die kulinarische Vielfalt sowie die abwechslungsreiche Landschaft, mit gut ausgebauten Wanderwegen und schönen Stränden.

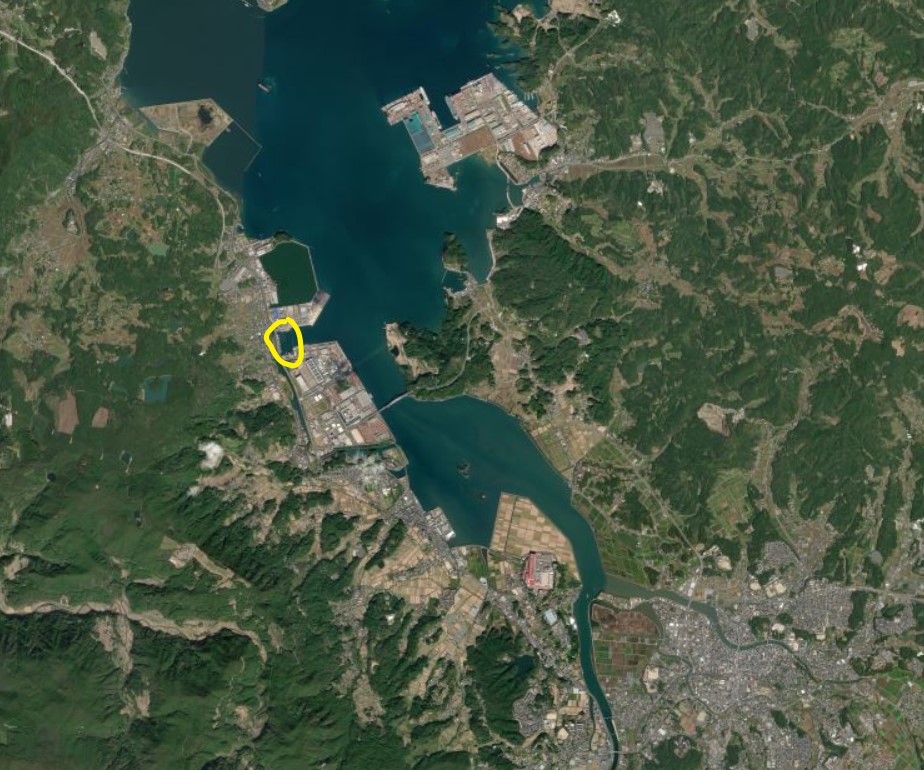

Oben, im Norden befindet sich die größte Ortschaft der Insel, Hirado Stadt. Hier, über der engsten Stelle, der „Straße von Hirado“, spannt sich eine große rote Brücke, die die Insel mit dem Festland verbindet.

Vor vier Jahren sind wir unter dieser Brücke durch und mit großem Bedauern an Hirado vorbei getuckert, unser Zeitplan war damals sehr eng gestrickt. Dieses Mal aber möchten wir ein paar Tage lang bleiben und so viel wie möglich von dieser Insel sehen.

Wir waren vorgewarnt, dass es mit dem Anlegen etwas schwierig werden könnte, denn der große Schwimmsteg im Hafen hat an der geschützten Innenseite dicke Fender. Die sollen für ausreichend Abstand sorgen und verhindern, dass bei Seegang und Schwell die Segelboote mit ihren Masten an das Dach des Steges donnern und beschädigt werden. Diese Fender sind so dick, dass es für mich unmöglich ist, in einem beherzten Anlauf an Land zu springen. Drauf treten geht auch nicht, weil sich diese Fender wie eine Rolle um ihre Längsachse drehen. Glücklicherweise ist jemand am Steg, um die Leinen anzunehmen. Und dann legen wir ein Brett von der Reling bis zum Steg, auf dem wir vorsichtig balancierend an Land kommen.

Die Haupt- und Einkaufsstraße von Hirado ist parallel zum Hafen angelegt. Hier sind in renovierten alten Häusern viele verschiedene Läden zu finden und immer mal wieder auch ein Café oder ein Restaurant. Ein Geschäft in einem alten Lagerhaus beispielsweise bietet Süßigkeiten zum Verkauf an, nach portugiesischen und japanischen Rezepten perfekt gearbeitet, und auch die Verpackungen sind kleine Kunstwerke.

Eine Schulklasse ist vormittags unterwegs, um Müll in den Straßen und am Hafen einzusammeln. Fröhlich winken sie uns zu!

Auch in Hirado gibt es ein öffentliches Fußbad.

Wir schlendern die Straße einmal rauf und runter und gehen dann auf Entdeckungstour durch die angrenzenden Seitenstraßen, die teilweise steil den Berg hoch führen.

Andreas neben der Statue von Richard Cocks, dem Leiter der englischen Handelsstation im 17. Jahrhundert.

Wir entdecken einen alten Tempel, dessen Zugang und Tore vom Grün überwuchert werden.

Das Schloss von Hirado bei Vollmond

Die ehemalige Residenz der Fürstenfamilie Matsura

Der 39. Fürst des Hauses Matsura vermachte 1955 das Anwesen der Familie sowie ihre Sammlung an Kulturschätzen der Stadt Hirado.

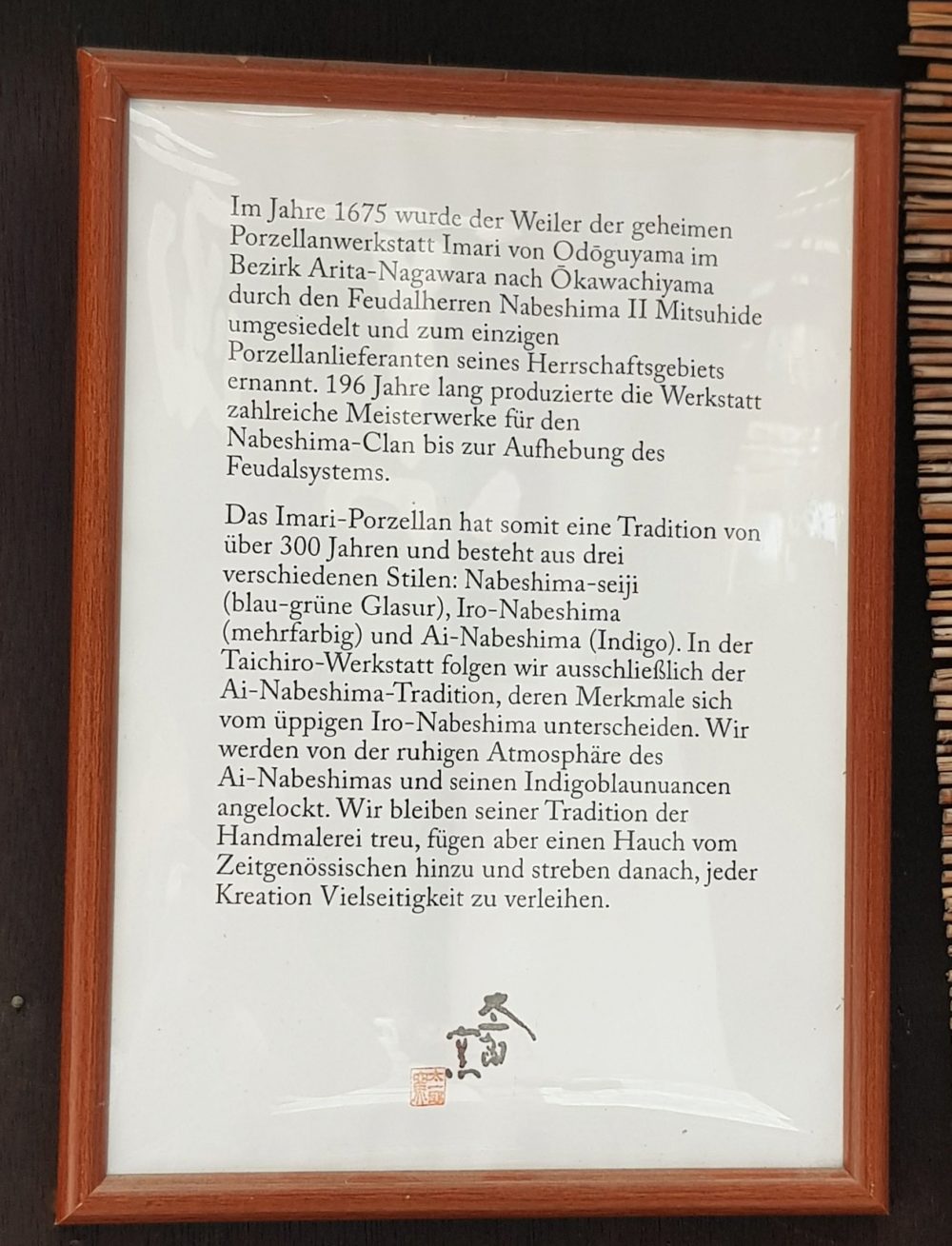

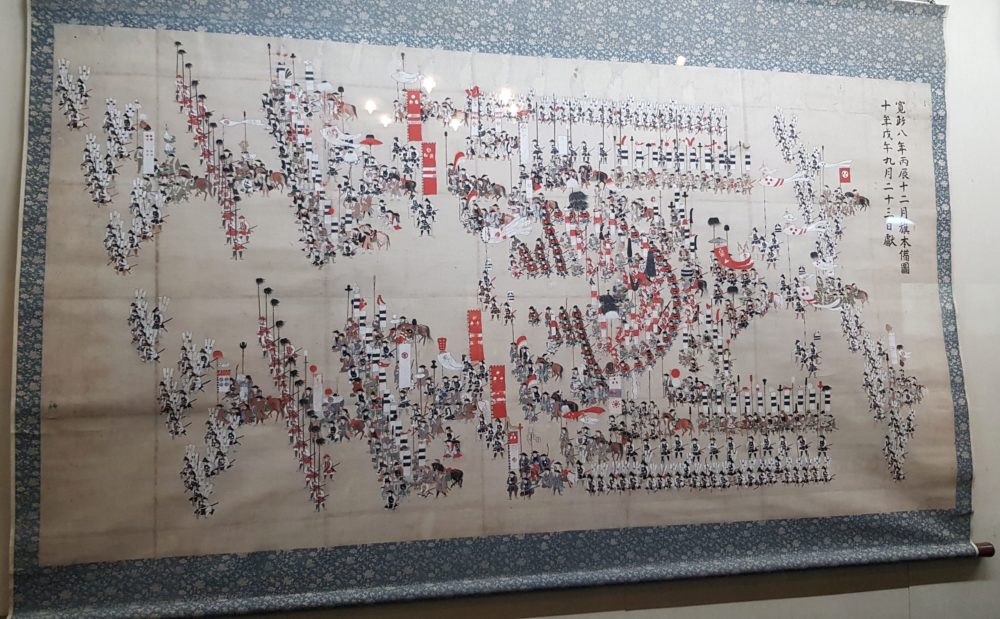

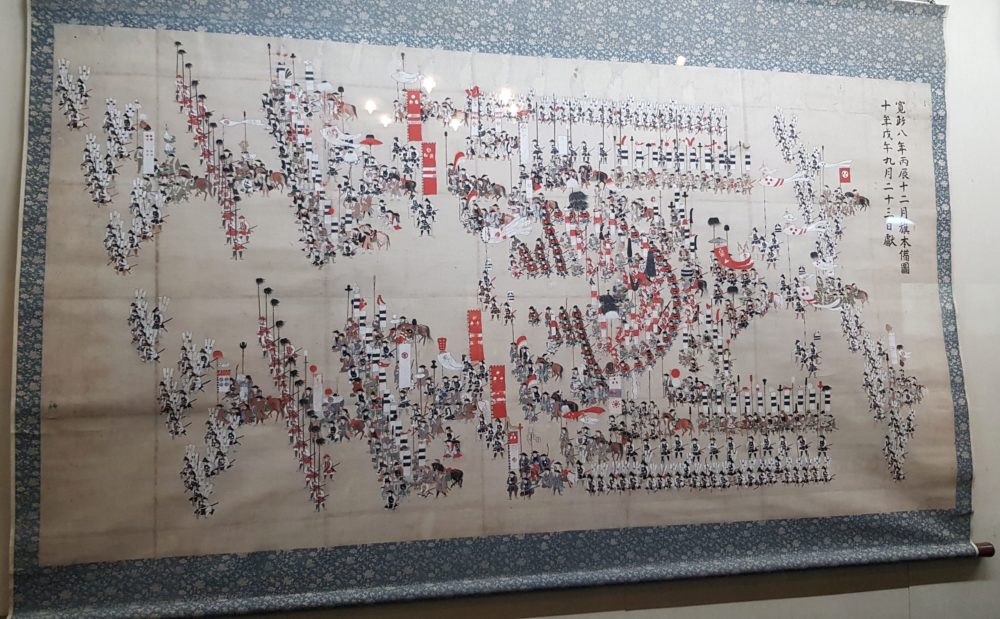

Das Hauptgebäude ist heute ein Museum, in dem einige der wertvollsten Objekte der rund 30.000 Stücke umfassenden Sammlung der Fürstenfamilie präsentiert werden: Schriftstücke, Zeichnungen von historischen Schlachten, Puppen und Spiele, wunderschöne Kimonos und andere Alltagsgegenstände, wie Möbel und Geschirr.

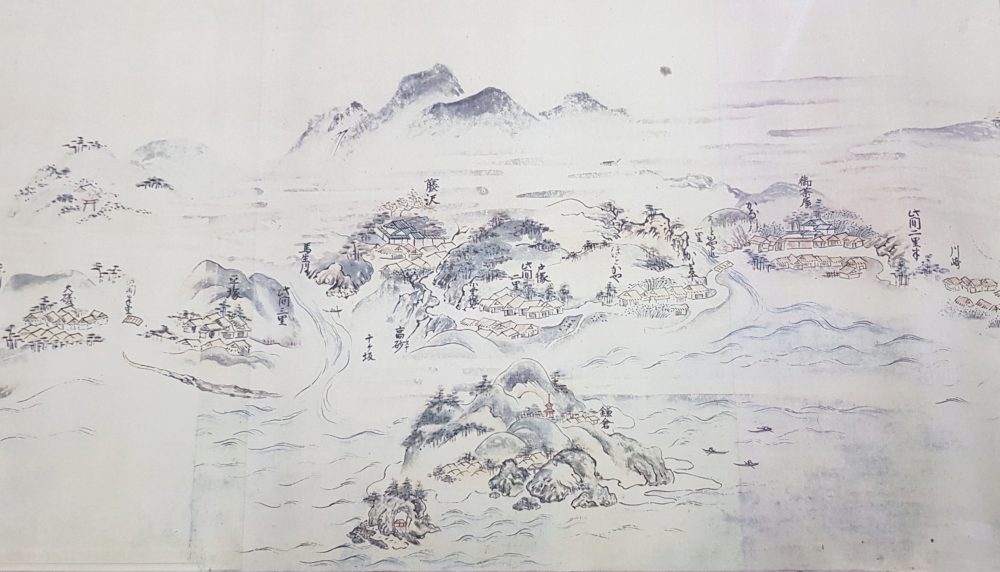

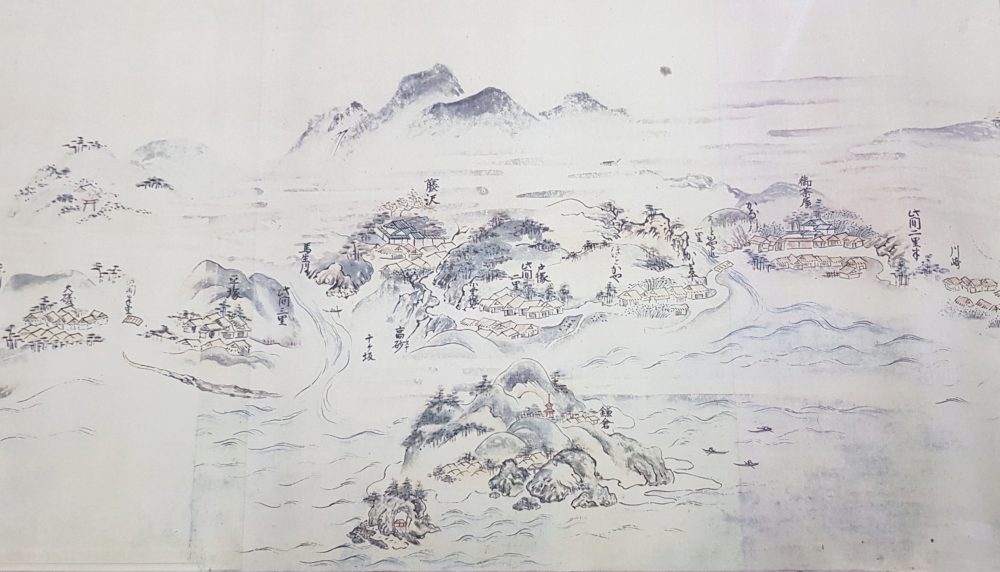

Am beeindruckendsten ist eine meterlange Papierrolle, die wie eine Art Landkarte einen Weg durch halb Japan zeichnerisch darstellt. In der Edo-Periode mussten die lokalen Fürsten, die Daimyo, mindestens einmal im Jahr die lange und beschwerliche Reise nach Edo (dem heutigen Tokio) auf sich nehmen, um dem Shogun ihre Aufwartungen zu machen. Auch musste ein Teil ihrer Familie dauerhaft in Edo leben, als eine Art Unterpfand ihrer Loyalität.

Das Teehaus der ehemaligen Matsura-Residenz wurde 1893, im selben Jahr wie das Haupthaus erbaut und strahlt, ebenso wie der Garten, eine wunderbare Ruhe aus.

Im Gegensatz zum Haupthaus besteht das Teehaus aus grob gehauenen Holzstämmen und ist mit einem Reetdach versehen.

In der Früh sehen wir eine junge Frau, wie sie um das Haus herum geht, die Steine fegt, Zweige und Blätter einsammelt. Sie ist es auch, die uns am Nachmittag einen Grüntee zubereitet und diesen mit der dazu gehörenden Süßigkeit serviert. Ihr Englisch ist hervorragend und da wir die einzigen Gäste sind, unterhalten wir uns länger mit ihr. Sie erzählt uns, dass sie erst seit einigen Monaten auf Hirado lebt. Vorher hatte sie eine gut bezahlte Stelle in Tokio, arbeitete im Marketing einer großen Firma. Aber die langen Arbeitszeiten und der Stress der Großstadt sind ihr nicht gut bekommen, so dass sie ihr Leben komplett umgekrempelt hat. In dieser wunderbaren beschaulichen Umgebung geht es ihr inzwischen sehr viel besser.

Die Niederländische Handelsgesellschaft

Im Jahr 1600 erreichte erstmals ein niederländisches Schiff Japan. Der Navigator, William Adams, ein Engländer, errang ziemlich schnell das Vertrauen des Shoguns Tokugawa Ieyasu. Er erhielt den japanischen Namen Miura Anjin, und war bis zu seinem Tod einer der persönlichen Berater des Shoguns und der erste Ausländer, der in den Stand eines Samurai erhoben wurde. (Die Geschichte von Adam Williams diente auch als Vorlage für den Roman Shogun von James Clavell.)

Williams war es auch, der gemeinsam mit dem Fürsten Matsura beim Shogun Tokugawa für die Niederländer um eine Erlaubnis bat, auf Hirado eine Handelsstation einzurichten.

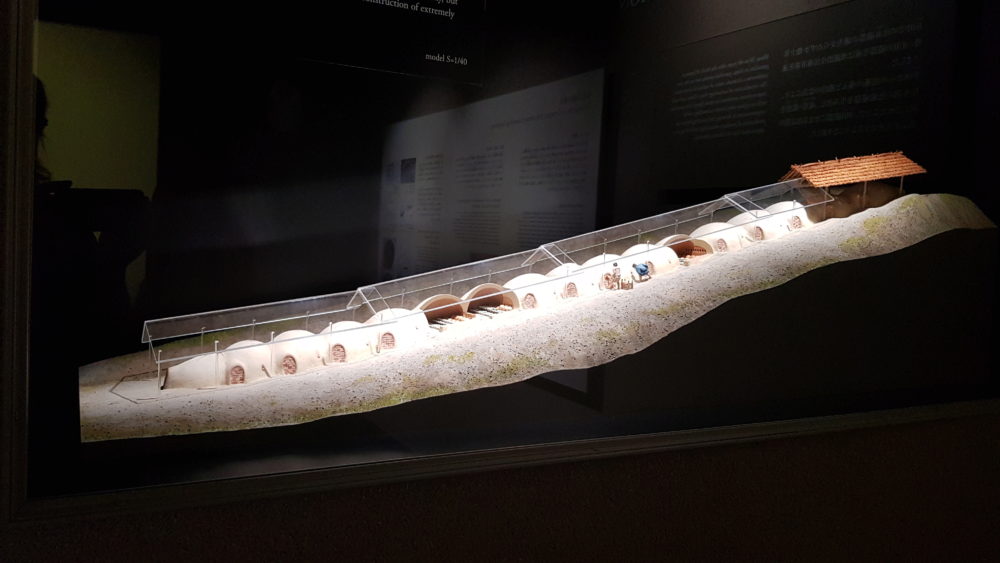

1609 kamen die ersten Händler der Niederländischen Ostindien-Kompanie nach Hirado. Sie bauten im Laufe der Jahrzehnte etliche Lager- und Wohnhäuser und zogen eine Mauer auf, um die Handelsstation auf der einen Seite gegen die See und auf der anderen Seite gegen Diebe und allzu neugierige Blicke zu schützen. Als sich Japan vom Rest der Welt abschottete, musste die Handelsstation im Jahr 1641 nach Nagasaki umziehen, auf die dort künstlich aufgeschüttete Insel Dejima. Alle Ausländer durften sich fortan in Japan nicht mehr frei bewegen und blieben die meiste Zeit in Dejima.

Alle Lager und auch das erst 1639 fertig gestellte Handelshaus sind auf Befehl des Shoguns zerstört worden. Erst rund 350 Jahre später wurde das Haupthaus nach alten Plänen und Zeichnungen auf den alten Grundmauern neu aufgebaut und 2011 als Museum eröffnet.

Das Schloss von Hirado

Zwei Tage später legt am späten Vormittag auf der anderen Seite des großen Schwimmsteges ein japanisches Segelboot an. Wir begrüßen die beiden Segler und kommen miteinander ins Gespräch, sie sprechen beide sehr gut Englisch. Fuminori, der Skipper und Eigner des Segelbootes, ist mit seinem Freund Ito bereits seit drei Wochen an der Westküste von Kyushu unterwegs. Die beiden leben in Nagoya, aber Fuminori stammt aus Sasebo, wo auch der Heimathafen seines Segelbootes namens Seeadler ist. Er kennt diese Gegend in- und auswendig und lädt uns sofort zu einer gemeinsamen Stadtführung ein. Nachdem die beiden sich etwas ausgeruht haben, ziehen wir los, zum Schloss von Hirado.

Im Jahre 1587 schenkte der regierende Shogun Hideyoshi dem Fürsten Matsura in Hirado viel Grund und Boden, als Dank für dessen Verdienste bei einem der vielen Feldzüge in Korea. Nach seiner Rückkehr baute der Fürst Matsura auf diesem Hügel ein Schloss, das aber 1613 von einem Feuer komplett zerstört wurde. Erst gut 100 Jahre später konnte das Schloss wieder aufgebaut werden. Die starken Grundmauern, die an die Topographie des Hügels angepasst wurden, sollten das Schloss vor Angriffen schützen und durch seine strategisch günstige Lage konnte die Meeresenge zwischen Hirado und dem Festland gut im Blick behalten werden.

Zurzeit beherbergt es, wie die meisten Schlösser Japans, ein kleines Museum. Vom oberen Stockwerk aus müssen wir nicht nach eventuell unwillkommenen Eindringlingen Ausschau halten, wir können einfach nur den atemberaubenden Rundblick genießen: auf den gut gesicherten Hafen und die eng bebaute Stadt Hirado sowie auf die vorgelagerten Inseln und die schöne rote Brücke, die heute die Insel mit dem Festland verbindet.

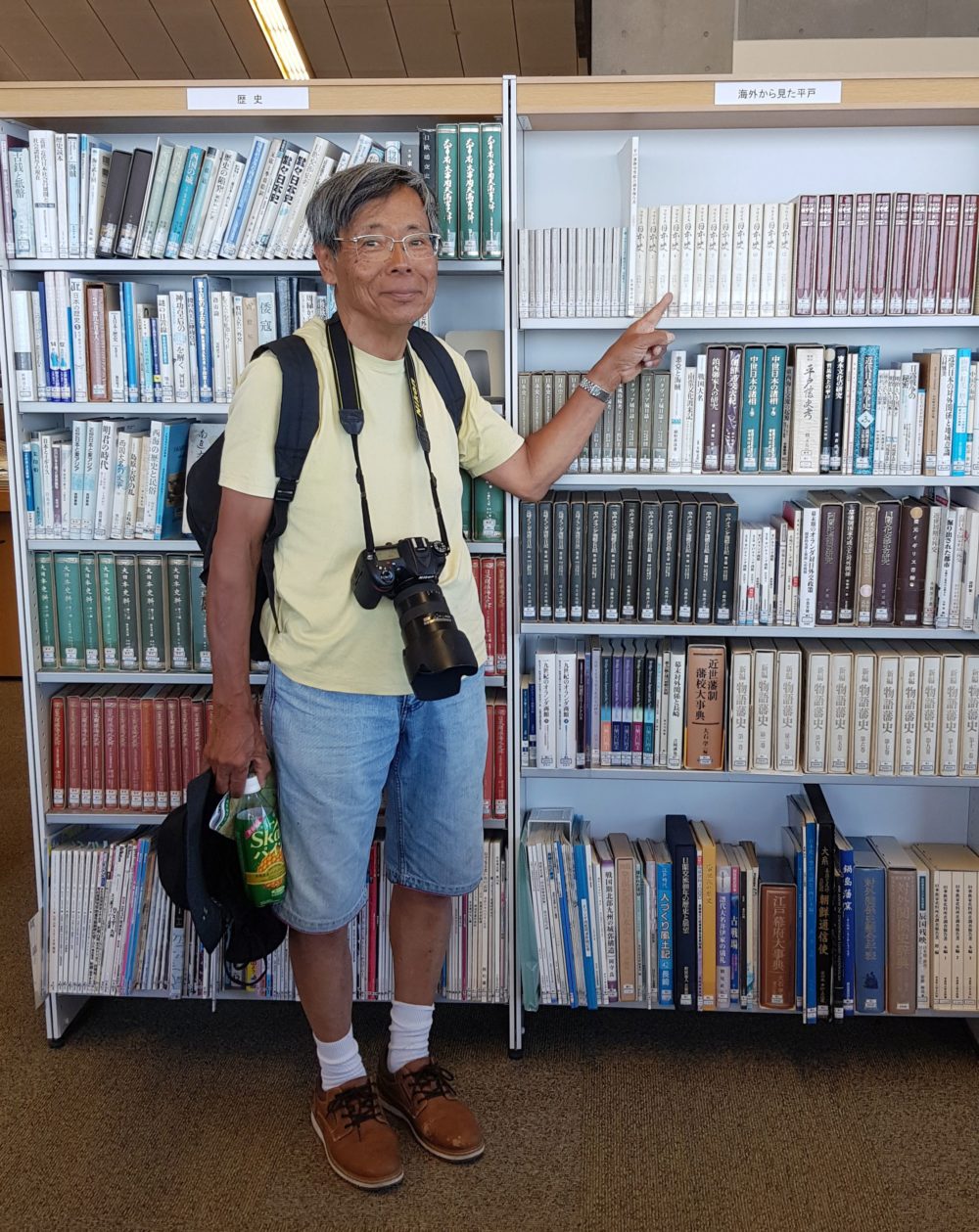

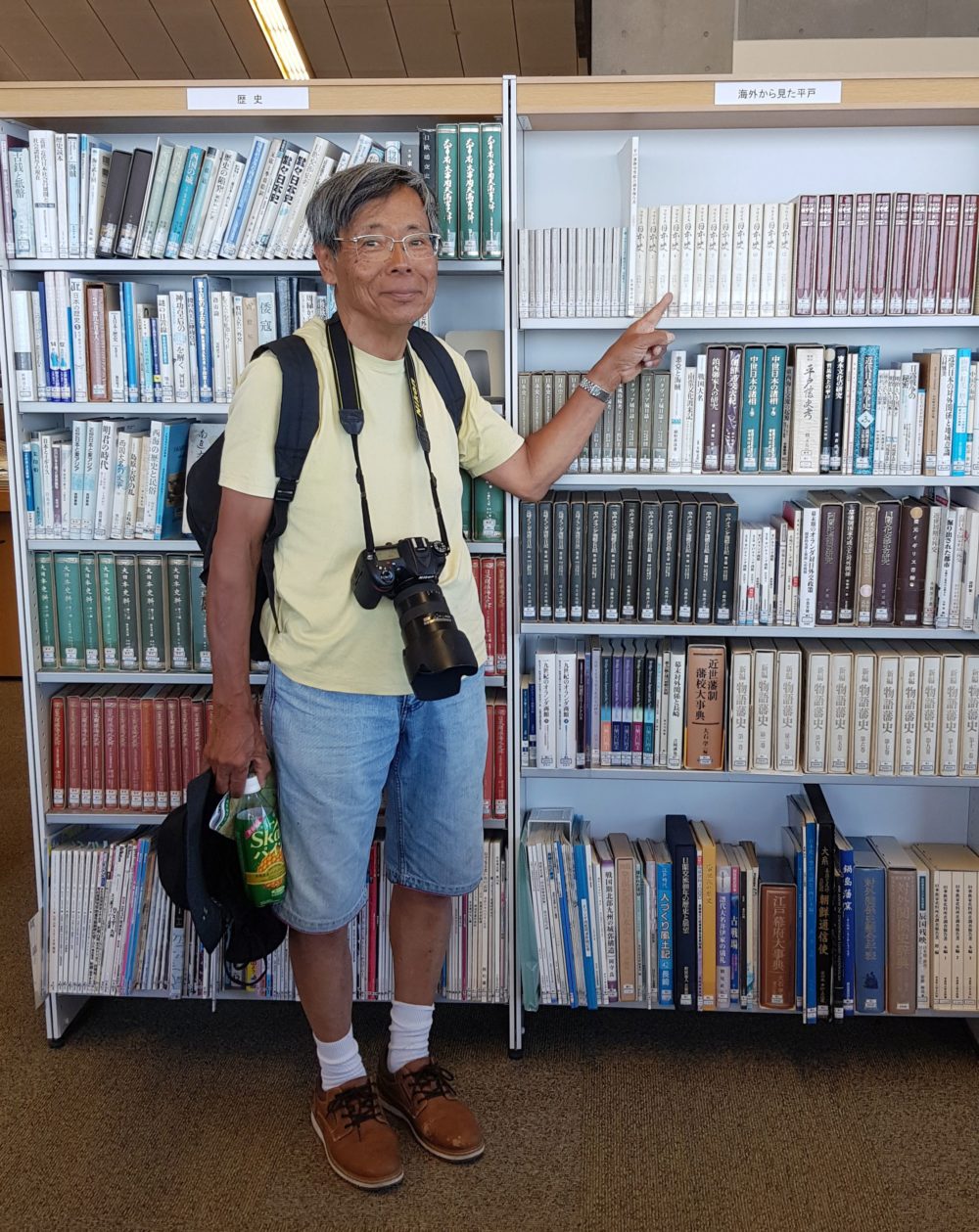

Fuminori ist seit einigen Jahren in Rente und hat nun Zeit, sich neben der Musik, seinem zweiten Hobby, der Geschichte, zu widmen. Die Stadtbibliothek verfügt über einen umfangreichen Bestand an Büchern und Archivalien zur Lokalgeschichte, hier hat er mehrere Wochen verbracht, um die Geschichte von Hirado zu studieren.

Auf dem Rückweg in die Stadt führt er uns in die Bibliothek und erzählt uns einiges über die besonderen Beziehungen des örtlichen Fürsten zu den Portugiesen und Niederländern. Ich frage ihn, warum sich so viele Japaner einer solch strengen Religion wie dem Christentum anschließen wollten, wo doch der Buddhismus und Shintoismus ihnen eigentlich mehr Freiheiten gewähren. Das habe vielerlei Gründe, sagt Fuminori und setzt zu einer längeren Erklärung an. Der erste Jesuitenpater, Francisco de Xavier war eine äußerst beeindruckende und charismatische Persönlichkeit, aber auch die anderen Priester, die ihm in den Jahrzehnten darauf folgten, waren interessante Gesprächspartner für die Fürsten, denn sie brachten Kenntnisse in den Bereichen der Medizin, Naturwissenschaften, Musik und Kunst mit. Ein blinder Mann namens Lorence Ryohsai, aufgewachsen in einem kleinen Fischerdorf von Hirado übersetzte zwischen den Fürsten und den Missionaren und half so, deren Gedankengut zu verbreiten, meint Fuminori.

Die Jesuiten hatten neben der Missionierung auch einen handelspolitischen Auftrag, Portugal und Spanien wollten neue Märkte erschließen. Die japanischen Regionalfürsten wiederum wollten unbedingt Feuerwaffen, die ihnen im Kampf um die Vorherrschaft im Lande einen bedeutenden Vorteil verschafften. In der Folgezeit wandten sich einige Fürsten dem christlichen Glauben zu, und befahlen sogar die Zerstörung von buddhistischen und schintoistischen Tempeln auf ihrem Gebiet.

Wer mehr über die Anfänge der Missionierung in Japan wissen möchte, kann einen ausführlichen Beitrag im englischen Wikipedia lesen.

Die Stadtbibliothek ist ein moderner heller Bau, mit einer hohen Kuppel, die getragen wird von vielen kunstvollen Holzverstrebungen, die sich auf Betonpfeiler stützen. Die hohe Decke und das Licht geben dem großen Raum eine luftige freie Atmosphäre.

Die Leseplätze haben den schönsten Ausblick, den ich bisher in einer Bibliothek gesehen habe!

Wir drehen noch eine Runde durch den Ort, schauen uns einen alten Friedhof an, einen Tempel und die katholische Kirche, die dem Pater Francisco de Xavier geweiht ist. Sie wurde allerdings erst nach der Öffnung Japans gebaut, als der Bann des Christentums längst wieder aufgehoben war.

Eigentlich wollte uns Fuminori in sein Lieblingslokal einladen, aber es ist an diesem Samstagabend ausgebucht. So beschließen wir diesen Tag bei einer selbst gebackenen Lasagne und viel Sake bei uns an Bord der Muktuk.

Am nächsten Tag müssen die beiden leider schon weiter. Wir verabreden mit Fuminori, ihn später einmal in Sasebo zu besuchen, wo er uns den berühmten Nationalpark der 99 Inseln zeigen möchte.

Reisterrassen und Untergrundchristen

Wir wollen auch ein bisschen was von der Umgebung sehen und fahren mit dem Bus in den weniger besiedelten Nordwesten der Insel. Wir wandern durch zwei Täler mit Reisterrassen, dazwischen vereinzelte Häuser. Alle zusammen bilden sie das Dorf Kasuga.

In diesen beiden Tälern erstrecken sich die Reisfelder von dem schmalen Uferstreifen bis in die Berge hoch. Um diese Jahreszeit, im Frühsommer, sind sie grün und größtenteils noch mit Wasser geflutet. Unser Wanderweg führt uns an den Feldern entlang, an einer alten Pferdetränke und einem Stall mit Rindern vorbei – das Wagyu-Rind von Hirado soll besonders gut sein – und zu einem kleinen Hügel hoch.

Dieser Hügel und der kleine Stein mit Dach darauf haben eine ganz besondere Bedeutung für die Christen, die zweieinhalb Jahrhunderte hindurch ihren Glauben im Verborgenen ausüben mussten.

Nach dem großen Shimabara-Aufstand von 1637 erreichte die bereits Jahre zuvor begonnene Christenverfolgung ihren Höhepunkt. Die Rebellion war eigentlich ein Bauernaufstand gegen die erdrückenden Steuern der Fürsten, wurde nach dessen Niederschlagung aber zum Vorwand genommen, viele der überwiegend zum Christentum übergetretenen Bauern aus der Region zu töten und von nun an jegliche Ausübung des Glaubens zu verbieten. Damit einher ging auch die bereits mehrfach erwähnte Abschottung des Landes. Erst nachdem Japan im 19. Jahrhundert die Grenzen für Ausländer öffnete und auch Vertreter der Katholischen Kirche wieder ins Land ließ, stellte man fest, dass in vielen entlegenen Dörfern und Inseln von Kyushu das Christentum im Untergrund ausgeübt und von Generation zu Generation weitergegeben worden war. Die kleinen Gemeinden hatten keine eigenen Priester und bei der Ausübung ihres Glaubens verwendeten sie vordergründig Statuen, Symbole und Riten des Buddhismus und Shintoismus. Viele dieser Gemeinden der „Kakure Kirsihitan“, der Untergrundchristen, hatten sich in den vergangenen Jahrhunderten bereits so weit von der Katholischen Kirche entfremdet, dass sie nach der Aufhebung des Bannes weiterhin unabhängig blieben.

2018 wurde bei der UNESCO dem Antrag Japans stattgegeben, die vielen Stätten der Untergrundchristen in der weiteren Umgebung von Nagasaki zum kulturellen Weltkulturerbe zu erklären. Dazu gehört auch das Dorf Kasuga mit den für die Untergrundchristen heiligen Plätzen. Auch eine unbewohnte kleine Felseninsel vor der Küste Hirados gehört dazu. Hier holten sich die Untergrundchristen das geweihte Wasser, das sie für ihre Reinigungsrituale verwendeten.

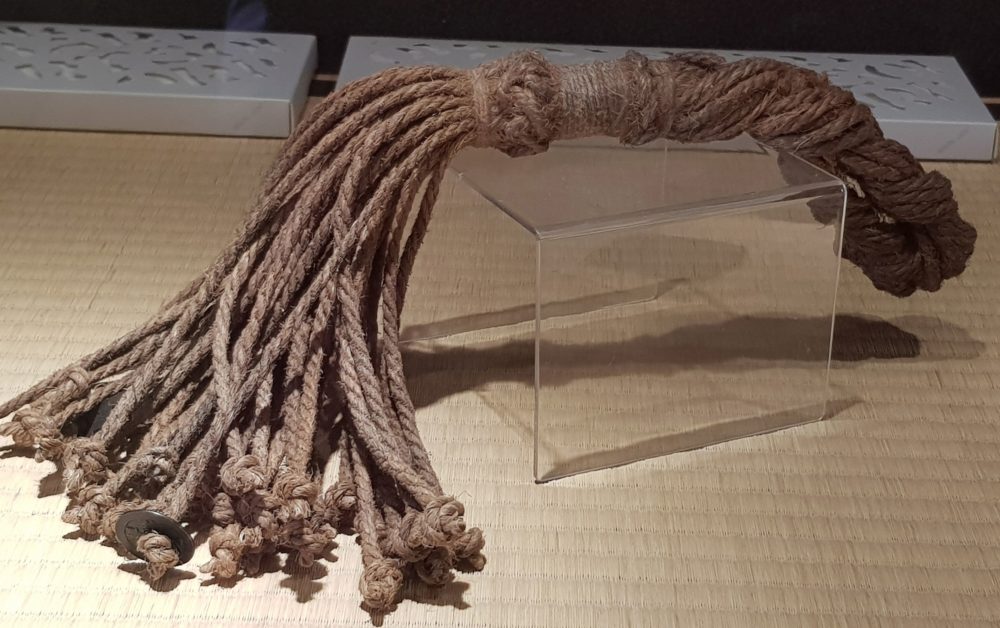

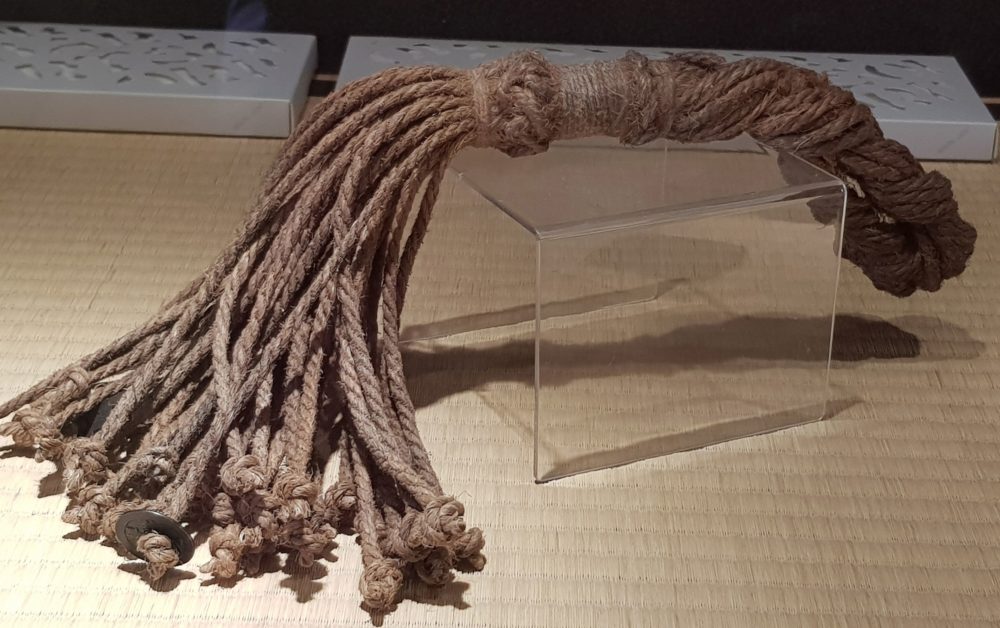

Am Ende unserer Wanderung erreichen wir das Gemeindezentrum von Kasuga. In einem Teil des Gebäudes befindet sich ein Café, im anderen ist eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Untergrundchristen eingerichtet. Einige wenige Begriffe aus dem Lateinischen wie „penitentia“ und „oratio“ haben die Zeit überdauert und einzelne Gerätschaften sind immer noch im Gebrauch: diese Peitsche, die den Jesuiten ursprünglich zur Geißelung diente, wurde von den Untergrundchristen für Reinigungsrituale verwendet, mit der Peitsche wurde das heilige Wasser in den Räumen verteilt.

Diese 16 Gebetstäfelchen, gehörten einer der beiden christlichen Gruppen von Kasuga und wurden, in einem Leinensack verborgen, regelmäßig in der kleinen Gemeinde herum gereicht.

Das Gemeindezentrum wird von einer Gruppe älterer Frauen und Männer betrieben, die den Besuchern bereitwillig von ihrer Geschichte und der ihrer Vorfahren erzählen. Leider steht die Sprachbarriere zwischen uns, sonst würden wir das Angebot sehr gerne annehmen und mit ihnen sprechen. So beschränken wir uns darauf, die Informationstafeln zu den Ausstellungsstücken durchzulesen und anschließend einen Grüntee in dem Raum zu trinken, der mit Tatami-Matten ausgelegt ist.

Nach einer Woche auf Hirado ziehen wir weiter und werfen bei der Ausfahrt einen letzten Blick auf das Schloss und die ehemaligen Niederländischen Handelsstation. Hirado wurde als „Westliche Hauptstadt Japans“ bezeichnet, wehrhaft und weltoffen zugleich. Diese beiden Gebäude stehen sinnbildlich dafür.