3. – 9. Mai 2017

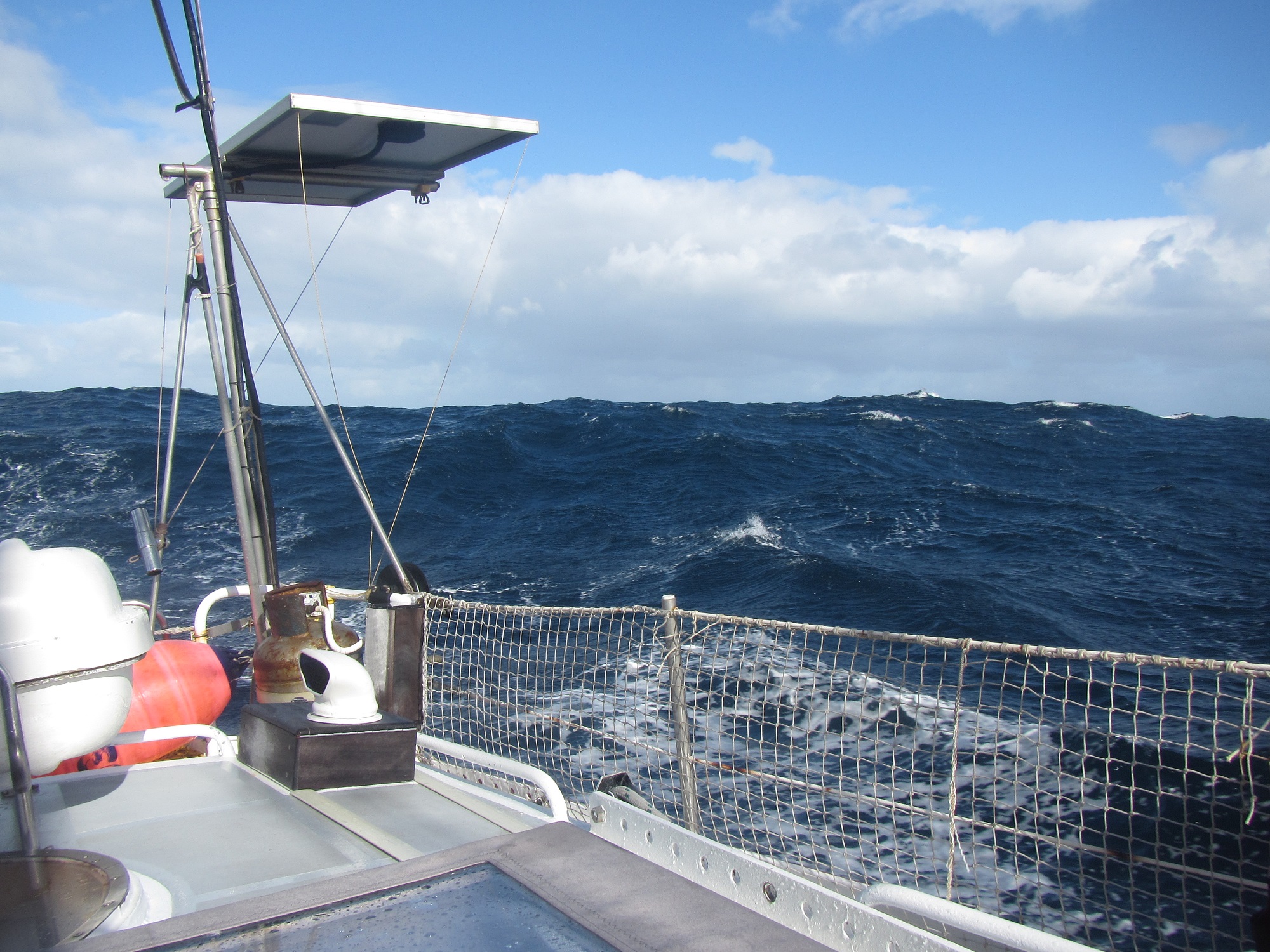

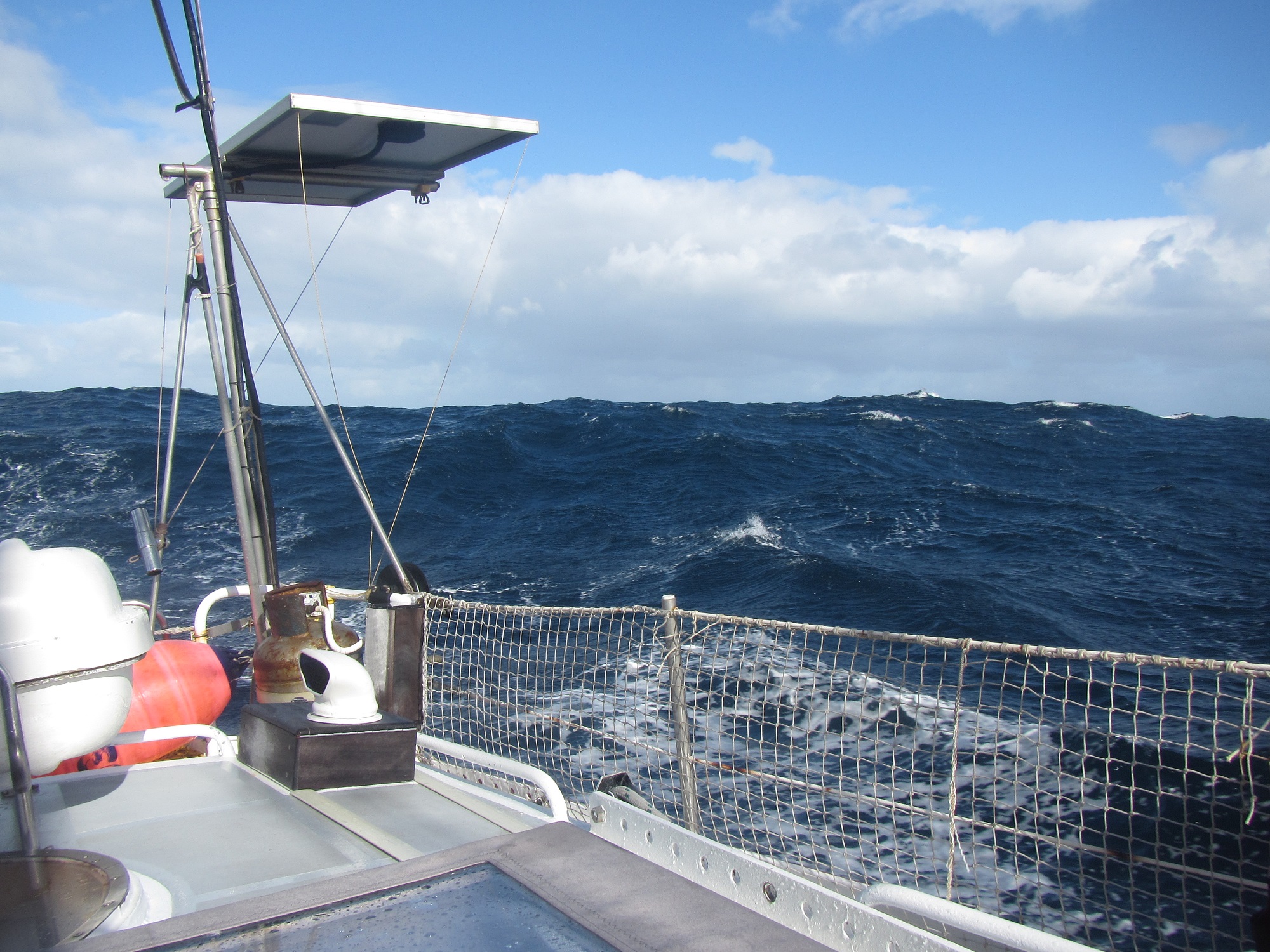

Wir entschieden uns, die Westküste der Nordinsel von Neuseeland hoch zu segeln, zurück zur Bay of Islands. Ein ordentlicher Wind würde uns ein gutes Stück Richtung Norden schieben. Der einzige Haken dabei: 4m Welle. Von jetzt auf gleich, vom ruhigen Wasser aufs schaukelnde Meer ohne Eingewöhnungszeit. Aber es half nichts, Augen zu und durch!

Alles an Deck wurde fest gezurrt, unter Deck räumten wir gründlich auf und verstauten die beweglichen Sachen, für drei Tage hatte ich vorgekocht, Brot gebacken, die Teekanne für die Nacht gefüllt und los.

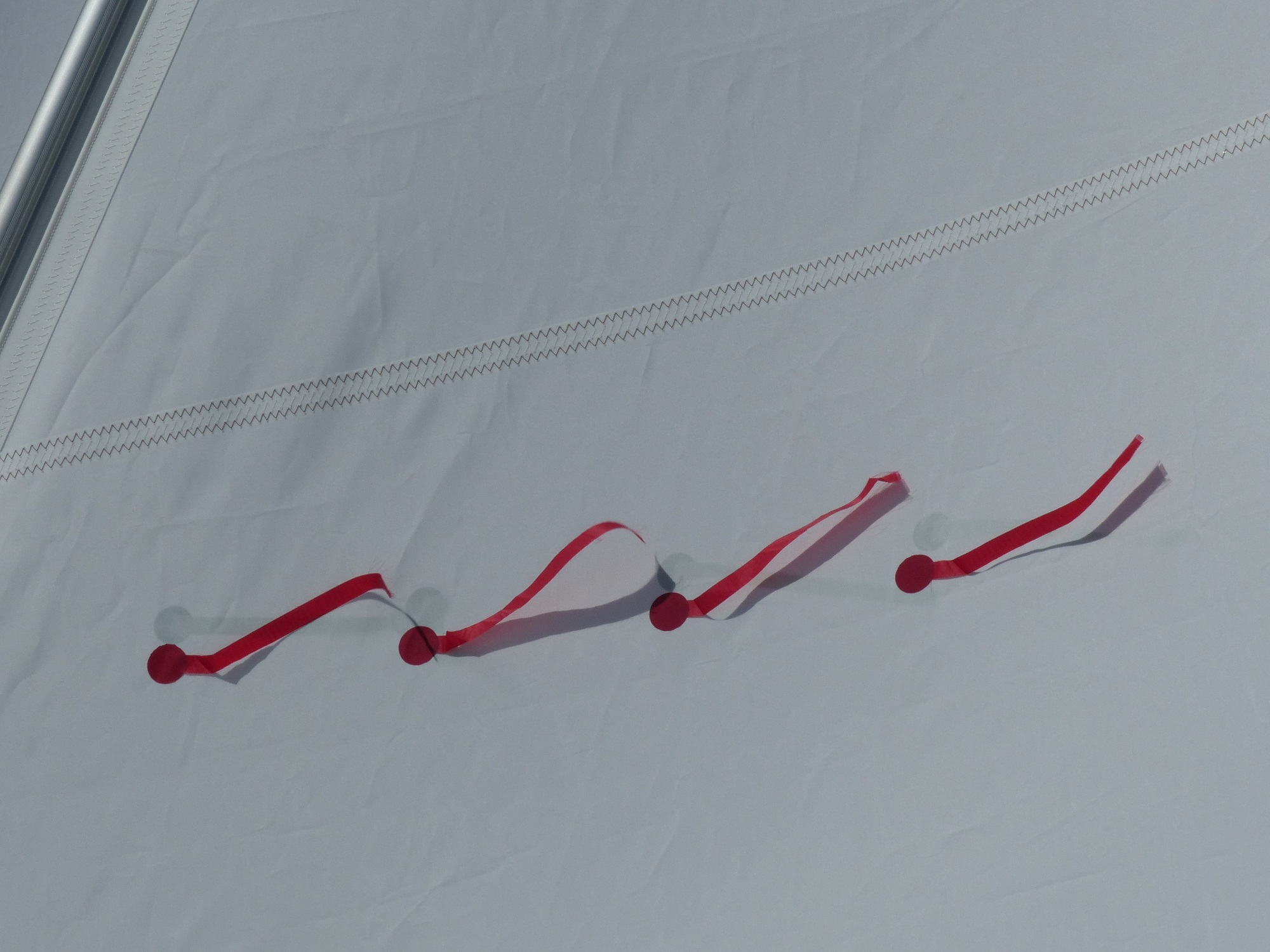

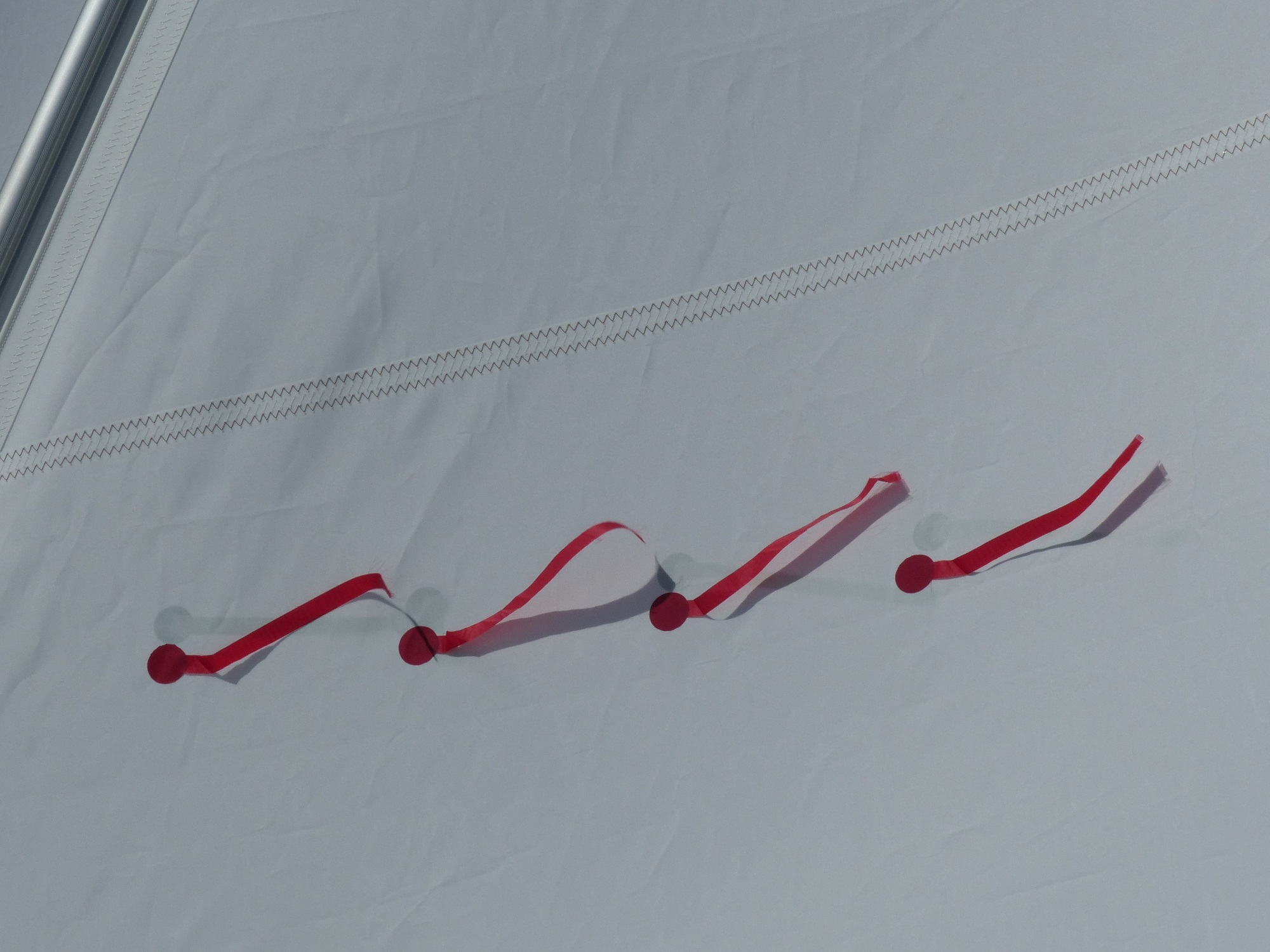

Zwei Tage lang blies der Wind mit 5-6Bf, die Muktuk sauste mit zweifach gerefftem Groß und der Fock mit 6-7kn dahin. In manchen Böen schaffte sie sogar 8kn, dabei vibrierte das ganze Stahlgehäuse, die Wanten fingen an zu singen. Und die neuen Segel durften zeigen, was sie aushalten.

Wir wurden ordentlich durch geschaukelt und so ein erster Tag auf See kann ziemlich hart und lang werden, der Lichtblick des Tages ist ein warmes und reichhaltiges Essen. Nur dieses Mal nicht: Der Kartoffelsalat hatte zu wenig Salz und war zu trocken. (Ok, das kann man ja noch reparieren und die Wiener Würstchen dazu von Karstens Wurstladen in Nelson schmeckten wie richtige Wienerle). Aber die Linsensuppe war hoffnungslos ungenießbar, zu viele bittere Linsen. Immerhin, nicht alles war schief gegangen, wenigstens die Rindsuppe war in Ordnung!

Rasmus ließ immer mal wieder ein paar Kübel Wasser über die Reling schwappen und mit etwas Glück, erwischte man den Platscher beim Ausguck und kam tropfnass wieder runter. Also, rein ins Ölzeug, Ausguck gehen, raus aus dem Ölzeug, wieder auf die Bank hinlegen, Decke über die Nase ziehen, dösen. Und das alle 15 Minuten, 24 Stunden lang.

Ja, eine Seefahrt die ist lustig…

Am dritten Tag ließ der Wind deutlich nach und die See beruhigte sich allmählich. Auch uns ging es wieder besser, nur müde waren wir. Andreas hing am Morgen die Angel raus und schon nach 10min biss ein respektabler Bonito an. Daraus zauberte Andreas zu Mittag Dreierlei vom Fisch: Tartar, Cajun und Poisson Cru. Mmm…

Der Wind schlief am vierten Tag langsam ein, erst kam noch unser Code0, das Leichtwindsegel, zum Einsatz und schließlich fuhren wir ein paar Stunden unter Motor. Um nicht die ganze Nacht durch tuckern zu müssen, ankerten wir abends in einer offenen schönen Bucht zwischen dem Cape Reinga und dem Nordkap von Neuseeland. Morgens erwartete uns ein herrlicher Anblick, wir hatten ein Stück des „90-Meilen-Strandes“ vor der Nase, die Brandung rauschte, zwei einsame Spaziergänger waren zu erkennen und hinter den grün bewachsenen Dünen versteckte sich eine kleine Hütte. Sonst nichts!

Nachdem wir ums Nordkap herum waren, hielt sich der Wind an die Vorhersage und änderte die Richtung, nahm uns freundlich die Ostküste mit runter . Eine Nacht noch auf See und am nächsten Morgen konnten wir schon die ersten grünen Berge der Bay of Island sehen.

Bei der Einfahrt erwartete uns eine Herde Delfine, eine große Art, 2m und länger, sie surften mit der Bugwelle, wechselten sich ab, zwei Mal pusten, dann durfte der nächste ran. Eine Mutter zeigte ihrem Jungen, wie es geht und manchmal drehte sich ein Delfin auf die Seite und schaute zu uns hoch! So ein toller Empfang!

Damit hatten wir es geschafft! Neuseeland einmal umrundet!

Bei so vielen Booten in der Bucht war es nicht so einfach, einen Ankerplatz zu finden. Viele von ihnen warteten nur auf das nächste Wetterfenster, um hoch zu den Inseln zu segeln, nach Fidschi, Neukaledonien oder Tonga, zurück in die Tropen.

Wir aber wollen noch ein Jahr in Neuseeland bleiben, es gibt noch so viele schöne Ecken zu erkunden.