Von der Insel Efate mit der Hauptstadt Port Vila segeln wir in Tagesetappen weiter nördlich, den steten Süd-Ost-Passat nutzend. Wir gönnen uns ein paar Tage Strandurlaub vor dem Inselchen Lelepa, machen einen Zwischenstopp auf der Insel Emae, und erreichen schließlich die Insel Epi. Hier ankern wir in der Revolieu Bucht, seitlich etwas geschützt durch ein breites Riff.

Ganz verdeckt von dichtem Grün und hohen Bäumen liegt das Dorf. Nur am Rauch, der gegen Abend hoch steigt, und an den vielen Kindern, die am Strand entlang laufen, ist zu erkennen, dass dahinter Menschen wohnen.

Am nächsten Vormittag fahren wir mit dem Dinghi an Land, finden einen Fußweg durch das Dickicht und stehen schon nach wenigen Schritten vor der Wasserpumpe des Dorfes. Eine Frau weicht dort Wäsche ein, begrüßt uns ganz herzlich und stellt sich als Lily vor. Sie spricht gut Englisch und fragt uns gleich, ob wir ein paar Süßkartoffeln bräuchten und bittet uns, ihr zu ihrem Haus zu folgen. Wir überqueren einen breiten Weg aus Sand und Kies mit zwei tief eingefahrenen Radspuren, es ist die Hauptstraße der Insel, ein Rundweg, der die einzelnen Ortschaften an der Küste miteinander verbindet.

Kleinere und größere Häuser liegen inmitten von gepflegten Gärten, schmale Wege und manchmal auch ein Zaun aus Blumen und niedrigen Sträuchern trennen die Höfe voneinander. Die meisten Häuser haben Dächer aus Palmenwedel und schön geflochtene Seitenwände, manchmal auch ein Wellblech-Dach und ab und an sieht man ein gemauertes Gebäude. Überall Blumen, rosa und orange blühende Bougainvillea-Sträucher, auch Gemüse und viele Bäume mit Zitrusfrüchten dazwischen. Hühner laufen frei herum, kleine Kinder schauen uns neugierig nach, die Großen sind alle noch in der Schule. Lily besitzt ein Haus zum Kochen und Arbeiten und eines in dem die ganze Familie schläft, daneben ein gemauerter Ofen zum Backen.

An ihrem Haus rankt sich eine Pflanze hoch mit einer Frucht, die aussieht wie eine Mischung aus Zucchini und Bohne. Lily zupft sie für uns ab und erklärt uns, wie man die zubereitet.

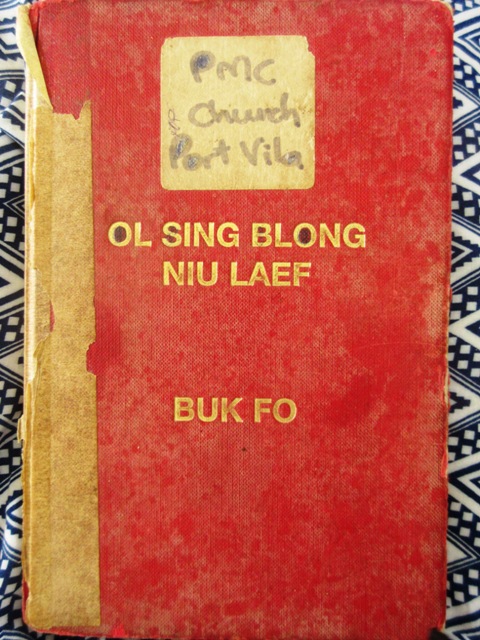

Wir gehen mit ihr weiter durch das Dorf, begrüßen ihre Schwiegermutter, eine ehrwürdige weißhaarige Dame, kommen an der Kirche vorbei, ein einfaches Haus mit Strohdach und halb offenen Wänden. Daneben wird die neue Kirche gebaut, aus Betonziegeln, sie ist erst zur Hälfte fertig. Lily führt uns zum Fluss, der neben dem Dorf entlang fließt und weiter unten im Meer mündet, zu einer Stelle, wo Wasserkresse wächst, weil sie weiß, dass auch die Segler diese gerne als frischen Salat zu schätzen wissen. Und ja, sehr gerne dürfen wir uns Trinkwasser in unsere Kanister abfüllen und wie alle anderen im Dorf, im Fluss unsere Wäsche waschen…

Lily ist 36 Jahre alt, hat sechs Kinder, der älteste Sohn ist schon verheiratet, die etwas jüngere Tochter auch, eines der Kinder, ein 7jähriger Junge ist adoptiert. Und ihr jüngstes Kind ist gerade mal 1 Monat alt! Am Nachmittag bringen wir ein paar Sachen für ihr Baby und bekommen zu den Süßkartoffeln noch einen dicken Bund Frühlingszwiebeln mit. Ihre Tochter ist gerade da, sie hat ein 3 Monate altes Mädchen. Und so sitzen Mutter und Tochter nebeneinander und stillen ihre Babies!

In diesem Dorf entdecken wir ein großes neues Gebäude aus stabilen Betonziegeln mit Dach, davor eine schön angelegte Grünanlage. Es ist ein Schutzhaus für die Bewohner der Ecke: sollte wieder ein Zyklon über die Inseln hinweg fegen, haben sie hier ein festes Dach über dem Kopf mit Behandlungsräumen und Sanitäranlagen dazu. 2016 hatte der Zyklon Pam in Vanuatu so ziemlich alle Häuser zerstört, Bäume umgeknickt und sehr viel Schaden angerichtet.

In diesem Haus haben wir ein Ehepaar kennen gelernt, die beiden teilen sich das Büro: Tousil ist Verwaltungsangestellte für den Bezirk und ihr Mann Basil arbeitet für die Entwicklungshilfe der UNO und andere Hilfsorganisationen, koordiniert den Bau von befestigten Brücken, Straßen, die Aufforstung der Küste, um der Erosion vorzubeugen uvm. Die beiden freuen sich über unseren Besuch und unsere vielen Fragen und können uns sehr viel über Land und Leute erzählen.

Am nächsten Tag wollen wir etwas herumlaufen, wandern bis zum nächsten Dorf, wo es eine Schule gibt und wir ein paar Hefte und Stifte abgeben können. Wir brauchen etwa eine halbe Stunde bis dorthin, für viele Kinder ist das der tägliche Schulweg. Mit Spielen und etwas Trödeln brauchen sie viel länger, erzählen uns ein paar Mütter.

Wir kommen an vereinzelten kleinen Siedlungen vorbei, wo man uns überall fröhlich zu winkt oder neugierig heran kommt, um uns zu begrüßen und zu fragen, woher wir kommen. Dazwischen liegen kleine Gärten mit Taro und Süßkartoffeln, Zitronen-, Orangen-, Mandarinen- und Pampelmusen-Bäumen und eine langgezogene Plantage mit Kokospalmen. Im Prinzip sind alle Selbstversorger und um das Schulgeld aufzubringen, müssen sie Kopra machen, also reife Kokosnüsse spalten, das Fleisch heraustrennen und trocknen. Nur ist der Preis für Kopra im letzten Jahr stark gefallen und viele bangen, ob sie das Schulgeld überhaupt aufbringen können.

In der Schule ist gerade Mittagspause und sofort sind wir von einer ganzen Kinderschar umringt, die kichern und sehr neugierig sind und sich erst kaum trauen, mit uns zu reden. Das legt sich aber schnell und irgendwie schaffen wir es, mit einer Mischung aus Englisch und Bislama und mit Händen und Füssen uns zu verständigen. Und haben viel Spaß dabei!

Am dritten Tag in dieser Bucht sind wir mit Tousil und Basil verabredet. Wir wollen eine unserer alten Bordbatterien der Krankenstation der Insel vermachen und sie organisieren einen Transport dafür. Es ist Freitag, und der Tag, an dem die staatlichen Angestellten alle zwei Wochen ihren Lohn ausgezahlt bekommen und diesen dann gleich für Einkäufe nutzen. Also sind auf der Insel überall kleinere oder größere Marktstände aufgestellt. Auch in unserem Dörfchen in der Bucht sitzen in der Früh schon drei Frauen in dem überdachten Stand und haben auf ihren Matten ihr Gemüse ausgebreitet. Mittags gibt es Lunchpakete zu kaufen und Krapfen und sogar Kaffee aus der Thermoskanne. Bei dieser Gelegenheit lernten wir auch den Dorf-Chef kennen, er war am Vormittag im „Nakamal“, dem traditionellen Versammlungshaus, mit einer Adoptions-Zeremonie beschäftigt.

Nakamal

Geld gibt es in einem Ort eine knappe Stunde mit dem Auto weit weg, in der einzigen Bank der Insel. Dort stellt sich Tousil bei der Bank an und wir schauen schon mal zum Markt nebenan. Hier gibt es alles in großen Gebinden, selbst geflochtene Körbe aus Palmenblättern voller Süßkartoffeln, Orangen oder Pampelmusen, große Stauden mit Kochbananen. Die Leute kaufen ein und beladen die Ladeflächen der Trucks, wir ebenfalls. Dann müssen wir auf Tousil warten, knabbern Erdnüsse und leckere Bananenchips, unterhalten uns mit ihrem Mann und schauen dem Treiben zu. Es dauert, denn von den zwei Bankbeamten darf nur einer Geld auszahlen, es wollen heute aber alle Lehrer und Angestellten ihr Gehalt haben! Auf dem Rückweg halten wir ein paar Mal an, um die Mitfahrer mit ihren Einkäufen abzuladen, dann bei einem Laden, wo gerade in der Früh ein Rind geschlachtet wurde und die Fleischstücke an der Luft hängen. Wir kaufen auch was davon (es schmeckt hervorragend gut, kein Wunder, die Rinder hier laufen frei herum und knabbern wahlweise an frischem Gras oder Kokosnüssen).

Am Ende des Tages sitzen wir noch mit unseren neuen Freunden Tousil und Basil am Strand und schauen der untergehenden Sonne zu und sind einfach nur glücklich und dankbar für all diese schönen Begegnungen.

Lukim yu! Auf Wiedersehen!