25. – 29. August 2018

Die Insel Gaua liegt schon weiter oben im Norden von Vanuatu und gehört zur Banks Gruppe, von Malekula aus brauchen wir fast genau 24h, wir segeln einen Tag und eine Nacht durch. Kaum ist der Anker gefallen, kommen zwei Auslegerboote längsseits, der Sohn des Inselchiefs, der uns einlädt, das Dorf zu besuchen und Father William Levy, der örtliche anglikanische Pfarrer, dem wir unsere Teilnahme am Fest zusagen.

Die Insel Gaua liegt schon weiter oben im Norden von Vanuatu und gehört zur Banks Gruppe, von Malekula aus brauchen wir fast genau 24h, wir segeln einen Tag und eine Nacht durch. Kaum ist der Anker gefallen, kommen zwei Auslegerboote längsseits, der Sohn des Inselchiefs, der uns einlädt, das Dorf zu besuchen und Father William Levy, der örtliche anglikanische Pfarrer, dem wir unsere Teilnahme am Fest zusagen.

Wieder ein schwarzer Sandstrand mit spielenden Kindern, dahinter ein paar Häuser, in denen vier Familien leben, darunter auch die Großfamilie von John Star, dem Chief der ganzen Insel Gaua. Rechts, hoch am Berg klebt wie ein Schwalbennest ein Haus, da wohnt Christobal, der Chief der Dörfchen von Lakona Bay. Das eigentliche Dorf mit der anglikanischen Kirche und der Grundschule liegt linker Hand auf einer Anhöhe, von der aus man einen herrlich weiten Blick aufs Meer und auf die Bucht hat. Wir begrüßen die Dorfbewohner, werden herumgeführt, der jüngste Sohn des Chiefs, auch John genannt, trägt die meiste Zeit seinen kleinen Sohn auf dem Arm, zeigt uns die Stelle am Strand, wo eine Art unterirdische Quelle mit Süßwasser aus dem schwarzen Sand hervor kommt. Man muss nur ein bisschen graben, um eine Mulde zu bilden und schon kann man die Kanister füllen. Jedes Mal, wenn Andreas Wasser holt, sind die Kinder sofort da, um ihm zu helfen. Sie graben und tragen mit Begeisterung die schweren 10l Kanister zum Beiboot.

Für das Festival in diesem Jahr hat außer uns nur noch ein weiteres Boot den Weg hierher gefunden: ein Katamaran mit Frances, einem Segler aus Australien, drauf. Daher fällt das Programm in diesem Jahr etwas kürzer aus, statt der vollen zwei Tage beginnt das Fest erst am Sonntagnachmittag und auch das angekündigte Lagerfeuer am Strand wird wegen der wolkenbruchartigen Regenfälle abgesagt, die ungewöhnlich sind für diese Jahreszeit, denn die Regenzeit beginnt eigentlich erst im November. Es ist schade für die Dorfgemeinschaft, weil sie sich für das Fest viel Arbeit machen und die Einnahmen der zahlenden Gäste, also der Segler, dringend für das Schulgeld der Kinder benötigen. Für uns aber wird es ein sehr schönes und ergreifendes Erlebnis, von Anfang an haben wir das Gefühl, in die Dorfgemeinschaft wie in eine große Familie aufgenommen zu werden. Es geht ganz gemütlich zu, keine Hektik, wir dürfen überall mitmachen, sollen nicht nur Zuschauer sein, manchmal wird auch improvisiert und das Programm etwas umgestellt, weil gerade ein Regenschauer nieder geht oder der jüngste Sohn des Chiefs noch nicht aus dem Garten zurück gekommen ist.

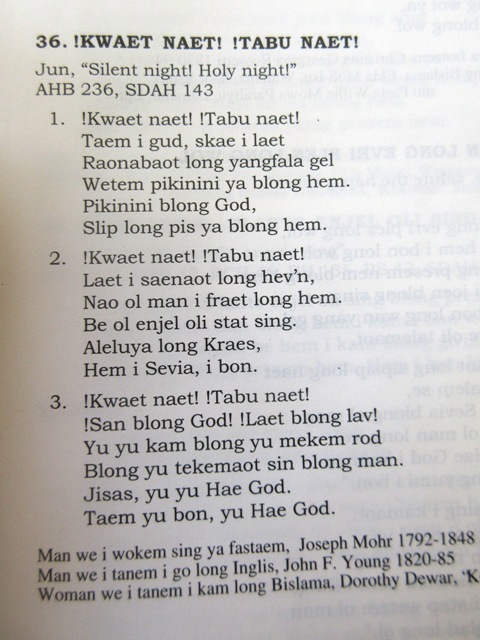

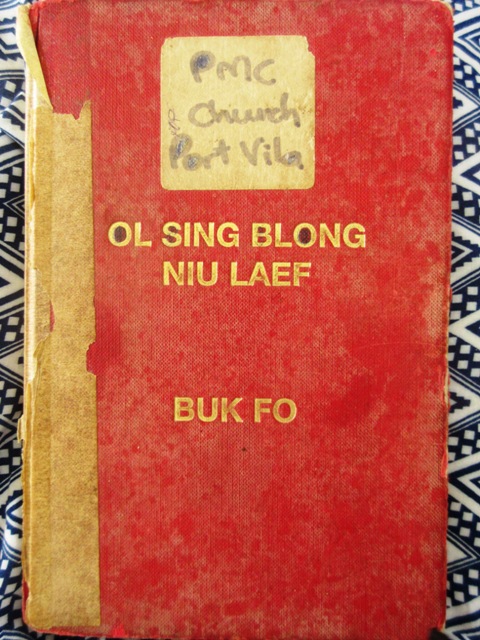

Zur Eröffnung des Festes wird es trotzdem ein bisschen feierlich: so stehen Frances, Andreas und ich zusammen mit dem alten Chief John Star in einer Reihe, bekommen eine Halskette mit roten Blüten umgehängt, vor uns steht ein kleiner Chor mit Gitarrenbegleitung, wir hören ein Willkommenslied auf Bislama, von Father Levy komponiert: „Welkam, welkam, welkam!“ geht der Refrain.

Danach werden wir in die Kochhütte der Chief-Familie gebeten, wo schon ein paar Brotfrüchte in den glühenden Kohlen liegen. Kokosnüsse werden ausgeschabt und wir dürfen ausprobieren, wie das früher gemacht wurde. Mit flachen scharfen Muschelschalen musste man schon sehr geschickt sein, um die Kokosnuss fein raspeln zu können. Danach werden die fein geraspelten Flocken ausgedrückt und die Milch in einem großen grünen Blatt beiseite gestellt. Eine feste grüne „Popo“, eine Papaya, wird erst mit den ausgedrückten Kokosflocken eingerieben, um eine ölige Schicht zu erzielen und dann mit einem Stock durchbohrt, so dass eine Art Nudelholz draus wird. Die Brotfrüchte sind nun außen ganz verkohlt und schwarz und werden von den Frauen aufgebrochen, das Innere herausgeholt und etwas geknetet. Die Brotfrucht hat wohl einen ähnlichen Kleber wie die Kartoffel, so dass John mit der Walk-Papaya aus den einzelnen Brei-Stücken einen großen Teig mit viel Kraft knetet. Dann folgt das nächste Schauspiel. Kleinere Steine, die im Feuer lagen, werden erst im Wasser kurz gewaschen, dann wird in eine Kokosnuss-Schale Kokosmilch gegossen, ein heißer Stein kommt dazu, die passende Hälfte der Schale wird darauf gesetzt und die Milch mit dem heißen Stein geschüttelt, dadurch wird die Milch warm und bekommt eine sahnige Konsistenz. Dies wird ein paar Mal wiederholt, bis der Teig von einer dickflüssigen Schicht an Kokosmilch bedeckt ist: fertig ist das Laplap aus Brotfrucht. In kleine quadratische Stücke geschnitten wird das Laplap verteilt. Es ist köstlich und sehr sättigend! Ein kleines Mädchen von vielleicht zwei Jahren nimmt vorsichtig ein Stück in die Hand – und schleckt erst einmal die Kokosmilch ab! Das Beste zuerst!

Wir sitzen noch eine Weile gemütlich zusammen und erzählen, bevor wir uns für diesen Tag verabschieden und zurück aufs Boot fahren.

Am nächsten Morgen pünktlich um 9.00h geht es weiter. Wir sehen, wie das Dach eines Hauses aus Palmwedeln hergestellt wird, wie verschiedene Körbe,Schalen und Armbänder kunstvoll geflochten werden, dann führt Chief John uns zu seinem „Nakamal“, einem ganz besonderen Versammlungshaus, das etwas versteckt hinter den Wohnhäusern liegt. Es hat zwei große Figuren aus einem schwarzen porösen Holz säulenartig vor dem Eingang und dazu zwei weitere Figuren aus Stein auf dem Boden. Eine davon stellt eine sterbende Frau dar, denn Frauen ist es bei Strafe verboten, diesen Nakamal zu betreten. Ich muss draußen bleiben, während Andreas mit Frances, den Chiefs und Father Levy den Nakamal von innen anschauen. Aber Father Levy versichert mir, dass sie mir danach alles ganz genau erzählen werden.

Nakamal

Father Levy, Herz und Seele des Festivals, eine beeindruckende Persönlichkeit!

Chief John Star, mit seiner ruhigen Ausstrahlung

Derweil sitze ich mit Susan, der Frau des Chiefs zusammen und lerne sie näher kennen: Sie ist eine sehr herzliche Person mit den oft anzutreffenden orangegelben Haaren, von der Sonne ausgebleicht und leicht angegraut, einem gewinnenden Lächeln, meistens mit ihrer jüngsten zweijährigen Enkelin auf dem Schoß. Sie spricht gut Englisch, wir erzählen von unseren Familien und so erfahre ich unter anderem, dass vier ihrer Söhne gerade in Neuseeland sind als Gastarbeiter, sieben Monate lang in der Nähe von Tauranga Kiwis pflücken. Und auch mit den anderen Frauen und Mädchen ist es spannend, zusammen zu sitzen und zu erzählen.

Susan mit Enkel

Sohn und Enkel von Chief John

Sohn und Enkel von Chief John

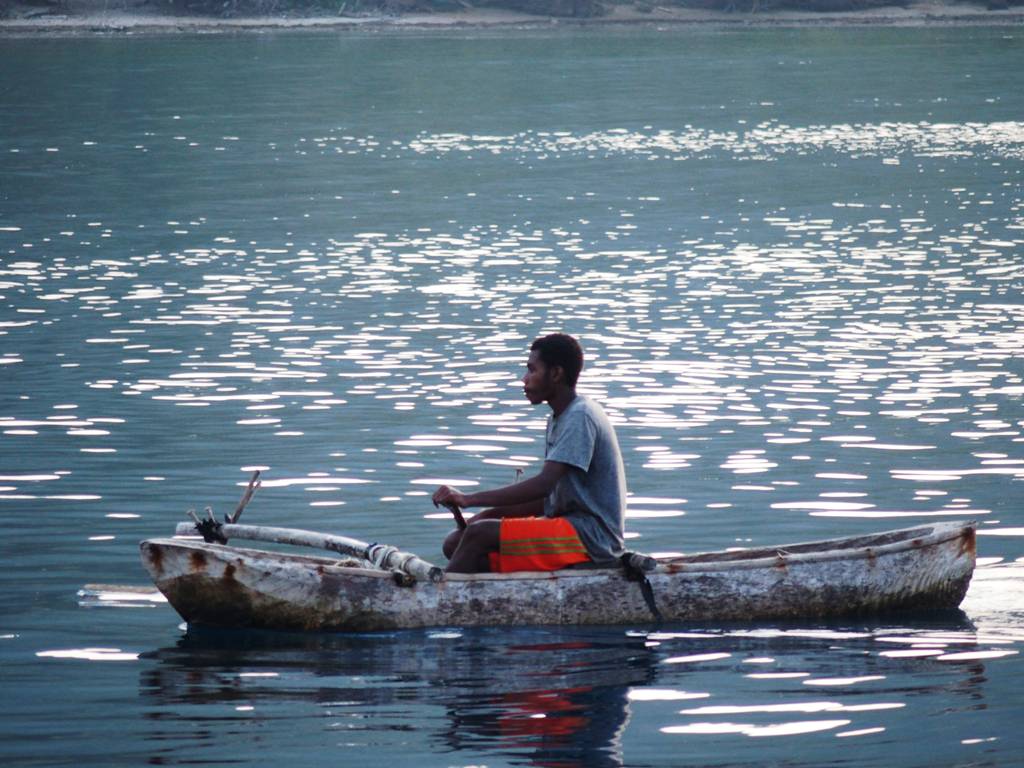

Der Tag vergeht schnell mit Bogenschießen und Tauziehen an dem auch Andreas und Frances mitmachen, einem fröhlichen Tanz, bei dem die Männer und Jungen viele grüne Zweige in den Händen tragen und auf ein Kommando jubelnd hochspringen und das Grün in die Luft werfen, weiter tanzen, Zweige einsammeln und wieder in die Luft werfen. Auch ein Kanurennen mit den Auslegerkanus wird organisiert, in einem sitzt Frances mit einem jungen Mann aus dem Dorf, im anderen Andreas mit Father Levy, als Markierungsboje wird eine Kokosnuss ins Wasser geworfen und los geht es unter lautem Gejohle der Zuschauer. Am Ende gehen beide Kanus fast gleichzeitig durchs Ziel.

Damit werden Vögel geschossen

Ein besonderer Programmpunkt ist die Vorführung von „magic“, also Zauberei, die Chief Christobal beherrscht. Christobal kann einen toten Flughund (sieht eher wie eine kleine Fledermaus aus), der in einen Korb gelegt wird, wieder lebendig werden lassen. Und tatsächlich, nachdem mit ein paar grünen Zweigen um den Korb gewedelt wurde, fliegt das Tierchen schnell auf und davon. Christobal beherrscht noch ein paar mehr Zaubereien, wie uns die Dorfbewohner mit viel Bewunderung und Stolz erklären, die viel spektakulärer sind, so z.B. kann er sich selber wieder zum Leben erwecken oder aus einem Feuerring verschwinden und bei den Zuschauern wieder auftauchen.

Während es draußen mal wieder regnet, sitzen wir in der Hütte beisammen und führen längere Gespräche. Frances hat ein Fotobuch von seinen beiden Töchtern mitgebracht, das sehr interessiert angeschaut wird, wir bekommen viele Fragen zu unseren Familien, unserem Leben in Europa und dem Segeln gestellt und fragen auch unsererseits viel.

Am Nachmittag kommt doch noch mal die Sonne raus und das nutzen die Frauen, um ihre berühmte Wassermusik vorzuführen, die hier auf der Insel Gaua von den Frauen erfunden wurde. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes: sie stehen in einer Reihe bis zur Hüfte im Wasser und klopfen mit der hohlen Hand aufs Wasser, platschen, klatschen und erzeugen damit einen mitreißenden Rhythmus. Aber nicht nur einen, viele unterschiedliche Rhythmen beherrschen sie und wir Zuschauen sind ganz hingerissen von ihrer Aufführung. (Video folgt!)

Abends versammeln wir uns alle noch einmal im Dorf und sehen zu, wie Kava hergestellt wird. Aus frischen Wurzeln wird ein Brei gestampft, eine kräftezehrende Angelegenheit. Danach wäscht Father Levy die Wurzeln aus und presst sie mehrfach hintereinander mit einem Tuch aus. In einer feierlichen Zeremonie bekommen wir drei Segler und Chief John als erste ein Glas voll Kava gereicht. Und dieses Mal traue auch ich mich, von diesem schlammig grauen Wasser zu trinken. Der Chor singt ein Abschiedslied, ein paar kurze bewegende Reden werden gehalten und dann sitzen wir noch eine Weile gemütlich unter dem Dach und lassen den Tag ausklingen.

Am nächsten Tag ist wieder schönster Sonnenschein, die Wäsche kann endlich trocknen und nachmittags machen wir noch einen letzten Spaziergang zum großen Dorf hoch. Ein junger Mann begleitet uns, zeigt uns das Haus des alten Steinmetzes, der sich noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern kann, als amerikanische Soldaten auf der Insel waren. Er ist inzwischen erblindet, hat aber in seinem Enkel einen Nachfolger gefunden, dessen Kunstwerke uns so gut gefallen, dass wir ihm kurzerhand zwei in Stein gehauene Köpfe abkaufen.

Der Blick vom Strand aus auf die Bucht in der Abendsonne ist so schön, Chief John, Susan und andere Leute aus dem Dorf verabschieden sich noch einmal ganz herzlich von uns. Wie gerne würden wir noch länger hier bei diesen so überaus freundlichen Menschen bleiben.