Seit einer Woche sind wir wieder auf der Muktuk, nachdem wir sie mehr als zwei Monate lang hier in Port Moresby in der Marina zurück gelassen haben. In der Zwischenzeit ist es noch sehr viel heißer geworden, die Temperaturen bewegen sich um die 35 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit schätzen wir auf nahezu 100%. Und nachts kühlt es nicht wirklich ab. Willkommen zurück in den Tropen!

Arbeiten ist es eine echte Herausforderung: wir werden zu Frühaufstehern, um die wenigen noch einigermaßen erträglichen Morgenstunden auszunutzen. Wir kommen auch gut voran, vor allem klappt es wunderbar mit der Montage des neuen Vorstags. Die sperrigen Ersatzteile sind geliefert worden, andere wiederum hatten wir im Gepäck dabei. Nachmittags, an manchen Tagen bereits mittags, flüchten wir für eine Weile ins Restaurant bzw. die Lobby des Yachtklubs, wo die Klimaanlage uns solange abkühlt, bis wir anfangen zu frieren…

Ein Rückblick auf die ersten Wochen in Port Moresby vom 11. – 29. September

Am Ende pustet Rasmus noch mal ordentlich, als wir uns den Weg durch die beiden Riffe suchen, die der Bucht von Port Moresby vorgelagert sind. Muktuk muss sich mit Böen bis zu 40 Knoten herum schlagen und dabei noch gut Kurs halten. Schon von Weitem sehen wir Hochhäuser mit modernen Glasfassaden und beim Näherkommen zeichnet sich das begrünte Villenviertel auf einem Hügel ab, darunter am Strand ein großes Kongresszentrum! Es ist ein ungewohnter Anblick für uns.

Wir werden die letzten paar hundert Meter von einem Motorboot der Marina geleitet und werfen den Anker im engen Becken, es ist später Nachmittag und wir haben noch die gelbe Quarantäneflagge oben. Außerhalb der Marina wäre mehr Platz, aber da soll es nicht sicher sein, sagen uns die beiden jungen Männer, unsere Lotsen.

Die Marina samt umliegendem Park ist ziemlich gut bewacht, das sehen wir schon am ersten Abend. Polizei und Wachpersonal stehen da und schauen den abendlichen Spaziergängern und Joggern zu, die auf den umzäunten Grünanlagen des Schutzwalls um die Marina die letzten Sonnenstrahlen nutzen.

Die Vertreter der Behörden kommen am nächsten Vormittag an Bord, wir füllen wieder ein paar Formulare aus, beantworten Fragen und unterhalten uns mit freundlichen Beamten, die uns herzlich willkommen heißen in ihrem Land. Die Dame von der Quarantäne und ihr junger Lehrling schauen sich im Schiff um, begutachten die Lebensmittel, die sichtbar ausliegen, nehmen aber dann doch nichts mit. Der Zollbeamte, Ernest, unterhält sich länger mit uns und erzählt uns auf unsere Fragen schon einiges über die Lebensbedingungen in der Hauptstadt, die hohe Arbeitslosigkeit und bevorstehende Ereignisse um das APEC-Treffen. Papua Neuguinea ist in diesem Jahr Gastgeber für das Jahrestreffen der Wirtschaftsvereinigung der Pazifik-Anrainer-Staaten.

Wir hatten uns bereits einige Monate vorher angemeldet beim „Papua Royal Yacht Club“, viel im Internet über das Land gelesen und nun sind wir gespannt, wo wir angekommen sind. Einige langgezogene Stege, fast alle belegt, die Motoryachten überwiegen. Die Clubanlage ist groß, zweistöckig angelegt, mit Büroräumen, einem Café und Fitnessclub im Erdgeschoss und einem großen klimatisierten Restaurant mit Bar im ersten Stock, ein Balkon zieht sich über die gesamte Front entlang, von hier hat man einem schönen Blick auf die Boote und die Bucht, besonders wenn die Sonne untergeht.

Die Warnungen vor der Stadt da „Draußen“ setzen sich fort, alle Angestellten des Yachtclubs sagen uns, wir sollten tagsüber nicht unbegleitet raus gehen und bei Dunkelheit schon gar nicht, sie zeigen uns auf der Karte die Stadtteile in denen wir auch tagsüber auf keinen Fall auf der Straße sein sollten. Am besten sollten wir ein Taxi nehmen, wenn wir irgendwohin fahren wollen, aber auch da nur die hellblauen oder gelben, alle anderen seien nicht vertrauenswürdig. Und schon gar nicht mit den öffentlichen Kleinbussen, den PMVs, fahren. Denn man riskiere, als Weißer überfallen und ausgeraubt zu werden.

Außer vielleicht, der Weg zu dem Supermarkt bzw. zum Einkaufszentrum und den Restaurants bei den Bürogebäuden nach links und zu dem nach rechts jeweils fünf Minuten weit entfernt sei sicher – bei Tageslicht. Abends sitzen wir bei einem ersten Bier in der Bar des Yachtclubs und lernen ein paar Leute kennen, Neuseeländer, Briten, Australier, alle Angestellte ausländischer Firmen, die für ein paar Jahre in Papua Neuguinea leben, und die statt in einer bewachten Wohnanlage in der Stadt lieber auf einem Boot in der Marina leben, und meinen, hier sei es um einiges sicherer, und natürlich günstiger. Sie alle bestätigen im Wesentlichen das, was wir bereits im Internet über Port Moresby gelesen haben: jugendliche Banden ziehen nachts herum, manchmal auch tagsüber, die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, nur 20% der Menschen in der Stadt haben eine Arbeit.

Als ich eine junge Frau vom Marinabüro nach einem Bauernmarkt frage, weil ich Obst und Gemüse nicht ständig aus dem Supermarkt kaufen will, schaut sie besorgt und bietet an, mich in den nächsten Tagen einmal in ihrer Mittagspause zu dem Markt in ihrem Stadtteil zu begleiten.

Der Eindruck, in einer glitzernden Blase zu leben, verfestigt sich immer mehr: der Königliche Yachtclub besitzt über 3.000 Mitglieder, manche ausländische Firmen schenken ihren Mitarbeitern eine Mitgliedskarte als zusätzlichen Bonus. Hier trifft man sich in zwangloser und sicherer aber auch exklusiver Umgebung und es gibt jede Woche irgendein Programm, vom Oktoberfest bis zur Kinderdisko am Wochenende.

Wir fühlen uns innerhalb des Geländes zwar sehr sicher, aber der Eindruck verfestigt sich immer mehr, dass wir hier ganz schön eingesperrt sind.

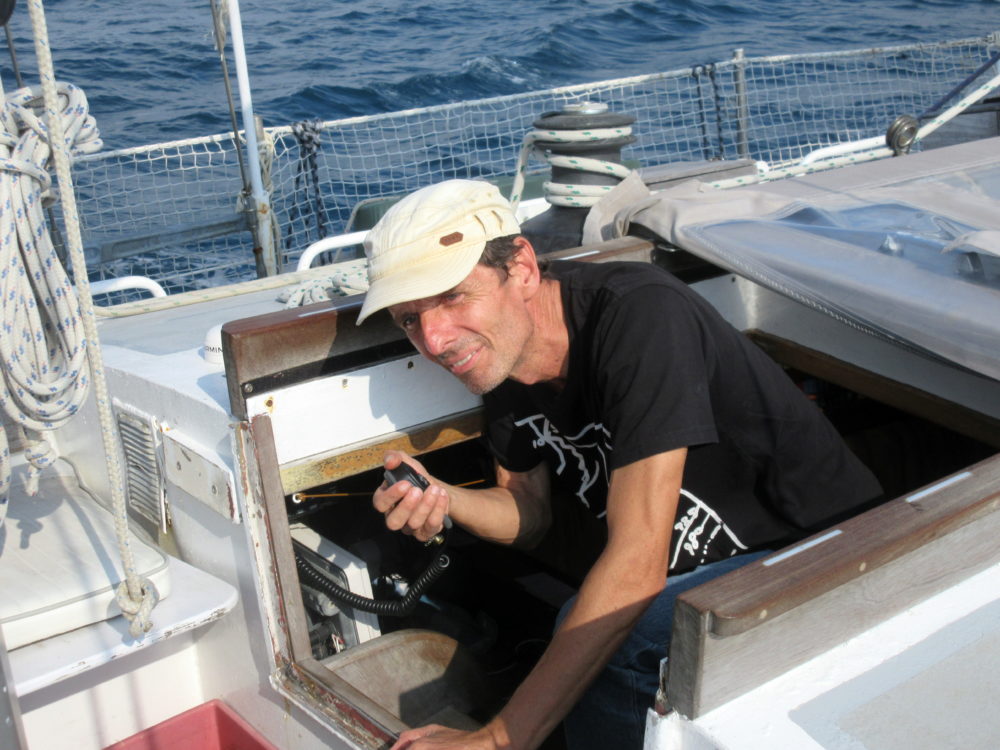

Gleich am ersten Abend sprach uns freundlich und höflich ein sehr feiner älterer Herr an, ob wir denn die neuen Segler aus Deutschland seien und stellte sich vor als einziger (ehemaliger) Langzeitsegler des Yachtclubs. Brian stammt aus Australien, hat früher lange Zeit für die australische Verwaltung von PNG gearbeitet und ist inzwischen offiziell Staatsbürger dieses Landes. Er kennt diese Ecke seit 60 Jahren und spricht nicht nur das „Tok Pisin“, das Pidgin-Englisch, sondern auch „Motu“, die Sprache der Küstenbewohner. Brian betreut die durchreisenden Segler im Namen des Yachtclubs, und wir nahmen sehr gerne seine Einladung zum Abendessen am übernächsten Tag an.

Und es war Brian, der den Kopf schüttelte über die vielen Ratschläge, die wir in den ersten Tagen hörten. Wir ließen uns gerne von ihm überzeugen, dass wir tagsüber durchaus in der Stadt herum fahren und gehen können. Auf die richtige Körpersprache komme es an, meint er: freundlich und auf keinen Fall aggressiv sollten wir auftreten.

Das probieren wir dann auch gleich aus, denn schon am ersten Wochenende wird drei Tage lang gefeiert und getanzt, auch Papua Neuguinea begeht seinen Unabhängigkeitstag mit Paraden und Festen in allen Stadtteilen. Wir fahren erst mit dem Taxi zum neu angelegten Park mit Uferpromenade „Ela Beach“ neben dem neuen Kongresszentrum, wo unter Tausenden von fröhlichen Menschen vielleicht 20 Ausländer zu sehen sind. Es gibt viele Stände mit Essen und Kunsthandwerk und ein paar Bühnen. Traditionelle Tänze werden auf der einen aufgeführt, auf den anderen moderne Musik und ein lustiges Theaterstück, von dem wir leider nichts verstehen. Dafür sind die Tänze umso interessanter. Neben der Bühne bereiten sich weitere Gruppen vor, schminken sich fertig, üben noch schnell ein paar Schritte.

Die Zuschauer bilden ein buntes Meer in den Farben Schwarz-Rot-Gold, den Nationalfarben dieses noch jungen Staates, denn alle tragen entweder ein T-Shirt mit bunten Motiven oder haben zumindest eine selbst gehäkelt Mütze in diesen Farben auf dem Kopf. Eine junge Frau hat sich sogar ein Kleid in diesen Farben gehäkelt!

Überall lächeln uns die Leute an oder winken uns aus ihren Autos zu, wenn wir fotografieren, und wir freuen uns, dass wir uns raus gewagt haben. Für den Rückweg nehmen wir einen der öffentlichen Busse: 26 Sitze, ein Fahrer und ein Schaffner, der gleichzeitig auch der Ausrufer ist. Es gibt feste Buslinien, aber keinen Fahrplan. Ist auch nicht wirklich nötig, denn sobald ein Bus einigermaßen voll ist, fährt er los. Warten muss man selten länger als 10 Minuten. Das kennen wir schon von Guatemala, dieses System funktioniert wirklich hervorragend.

Neu ist hier für uns, dass wir wirklich die einzigen (weißen) Ausländer sind, die im Bus sitzen und dass wir von den Mitreisenden gefragt werden, wohin wir fahren möchten. Sie wollen sicher gehen, dass wir im richtigen Bus sitzen und an der richtigen Haltestelle aussteigen und auf keinen Fall verloren gehen und es ergibt sich meist ein nettes Gespräch daraus! Wir fühlen uns sofort gut aufgehoben.

Nun fahren wir – tagsüber – nur noch mit dem öffentlichen Bus in der Stadt herum zum

Baumarkt, Fischmarkt, Gemüsemarkt, sogar weiter raus zum Botanischen Garten. Und jedes Mal das gleiche, sobald wir einsteigen, fragt uns sofort jemand, wohin wir wollen, woher wir kommen, ob wir das erste Mal hier sind und wie es uns gefällt. Und wenn wir volle Rucksäcke dabei haben und Taschen, wird ganz selbstverständlich mit angepackt. Bei so viel Freundlichkeit und Fürsorge fällt uns die Antwort nicht schwer: wir sind sehr angetan von den Menschen hier!

Port Moresby ist eine Stadt der Gegensätze, einerseits die modernen Büro-Hochhäuser im Zentrum, dazu die eingezäunten Wohnanlagen mit Stacheldraht und Alarmanlagen für die Ausländer, während hinter dem nächsten Hügel eine Siedlung mit Wellblechhäusern auftaucht, wild durcheinander gewürfelt. Dazwischen ganze Straßenzüge mit Läden aller Art. Überall wird gebaut, Straßen, Häuser, Hafenanlage, die einheimischen Bauarbeiter werden von chinesischen Vorarbeitern in Tarnanzügen überwacht, die Baufirmen scheinen überwiegend aus China zu sein. Das bevorstehende APEC-Treffen im November hat wohl diesen Bauboom mit ausgelöst.

Sehenswürdigkeiten hat die Stadt kaum zu bieten: Das Nationalmuseum der Hauptstadt wird gerade renoviert und zeigt seine Ausstellung erst in einem Monat wieder, aber der Botanische Garten mit kleinem Tierpark wird beworben und ist wirklich sehr schön.

Für Touristen sind geführte Wanderungen im Busch bzw. dem Hochland interessant oder ein Flug zu den abgelegenen Inseln zu den Tauchparadiesen. Port Moresby mit seinem Wildwuchs ist bestimmt nicht repräsentativ für den Rest des Landes. Aber man muss wissen, dass vor gut 80 Jahren etliche Stämme im Landesinneren noch ganz isoliert lebten, das Land hat buchstäblich den Sprung aus der Steinzeit in die Moderne innerhalb weniger Jahrzehnte bewältigen müssen, Missionare und die beiden großen christlichen Religionen haben sicher einiges dazu beigetragen, den Kannibalismus zu beenden, wie viel dabei auch an anderen Traditionen verloren gingen, können und wollen wir nicht beurteilen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden wir die Leinen los machen und die Küste in Richtung Osten entlang segeln, erst zu den Inseln der Milne Bay und dann weiter nordöstlich zu dem Teil von Papua Neuguinea, der 30 Jahre lang eine Deutsche Kolonie war, bis 1918. Wir sind schon sehr gespannt darauf!

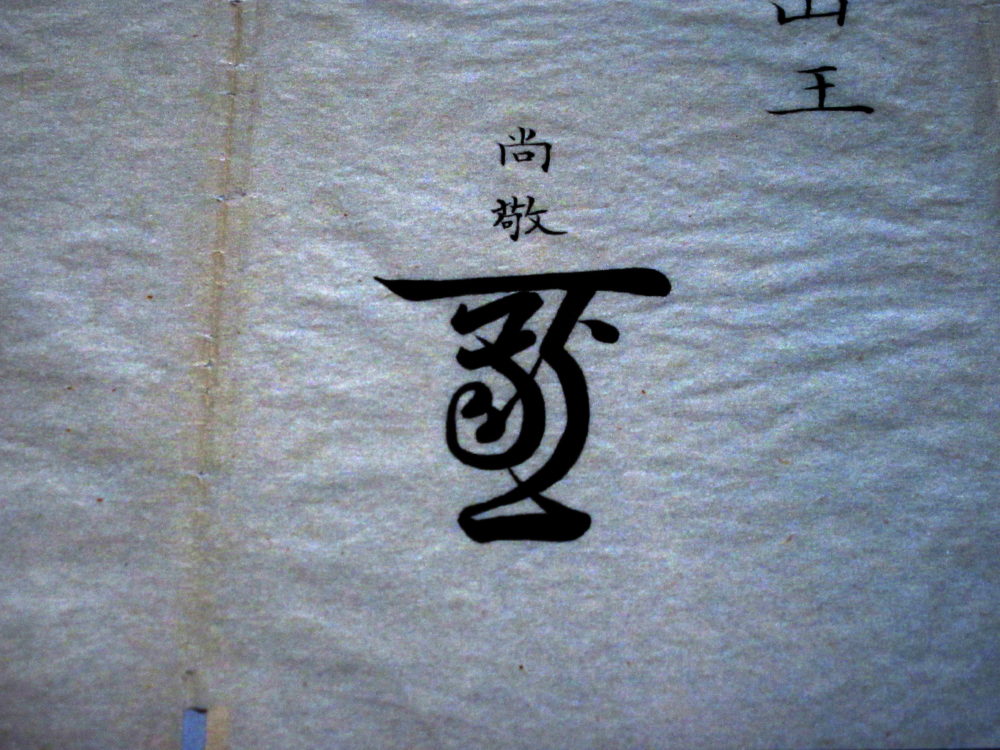

Royal Papua Yacht Club

Kongresszentrum

Feiern zum Unabhängigkeitstag, Ela Beach

Botanischer Garten

Boroko-Markt