An Stacheligem hat dieses Land einiges zu bieten – über und unter Wasser.

Seeigel sind ja nichts ungewöhnliches, aber Kugelfische trifft man doch eher selten an. Hier im Golf von Kalifornien kann man dagegen kaum einen Strandspaziergang machen, ohne auf eines ihrer typischen Skelette zu treffen. Eines davon musste sogar als Weihnachtsdekoration herhalten. Die Idee war, die Stacheln als Kerzenhalter zu nutzen, was dem Tier dann aber doch mangels geeigneter Kerzen erspart blieb.

In unserem Fangkorb für Krebstiere aller Art konnten wir ab und zu auch lebende Exemplare an die Oberfläche holen. Bei Gefahr (oder wenn sie einfach ungehalten sind?) blasen sie sich igelkugelrund auf, sehen dabei aber eher lustig als gefährlich aus. Aus Japan kennt man sie als „Fugu“, dort sind sie für ihre sagenhafte Giftigkeit berühmt. Der Kick besteht darin, dass man locker an einem einzigen Bissen einer Fugu-Mahlzeit sterben kann, wenn der Koch sein Handwerk bei der Zubereitung nicht hundertprozentig versteht. Wir haben genug anderes zu essen und lassen die kleinen Tierchen nach einer Foto-Session wieder frei.

Mit anderen Fischen im Fangkorb mache ich eine unangenehmere Erfahrung. Die kaum handtellergroßen Rochen sind nicht, wie ich dachte, schon wieder (harmlose) Dornrücken-Gitarrenrochen, sondern fiese kleine Stachelrochen, die sich in den Netzmaschen verfangen haben und die ich befreie. Ein heftiges Zappeln des Fischs und ich schreie auf. Erst dachte ich, ich hätte mir das Ende des Metalldrahts in den Finger gebohrt, mit dem ich den Köder im Fangkorb befestigt habe, und ich wundere mich schon, warum der Stich so weh tut. Aber dann war es eben doch der Stachel des Stachelrochens, und deren Gift verursacht wirklich heftige Schmerzen, und bricht dann auch noch dank seines Widerhakens in der Wunde ab. Wieder was gelernt.

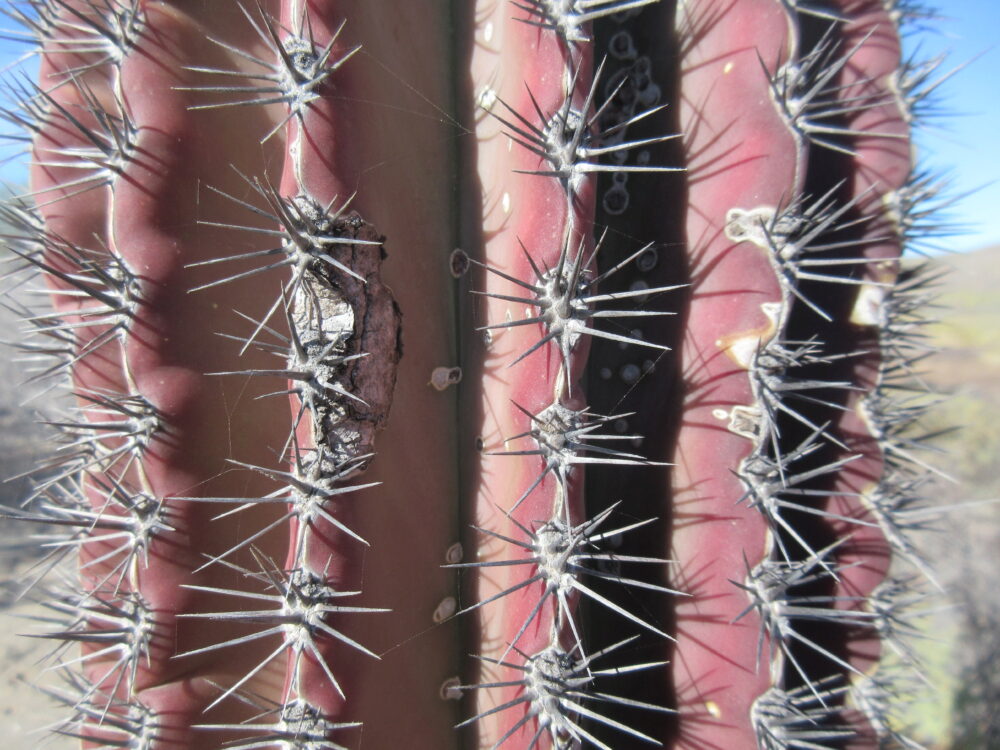

An Land ist die Stachelvielfalt Mexikos natürlich bekannt. So viele Arten von Kakteen und anderen stacheligen Gewächsen kommt anderswo wohl kaum vor. Für große Blätter ist es hier einfach zu trocken, fast alles Grünzeug hat stattdessen Dornen oder Stacheln. Diese dienen nicht nur zur Verteidigung gegen Fressfeinde, sondern auch als Kletten zur Fortpflanzung. Lose Stachelkugeln liegen auf dem Boden, bereit, die Sohle einer dahergelaufenen Sandale zu durch(!)bohren oder gerne auch direkt im Zeh steckenzubleiben. Also Augen auf beim Herumlaufen oder dicke Wanderschuhe anziehen! Größere Stachelbälle haben hakenförmige Stachelausläufer und warten wohl auf ein Fell, in dem sie sich verfangen können. Unsere Beinkleidung tut es aber auch.

Die Größe der Kakteen geht von winzigen Stachelkügelchen, die fast wie Bienen aussehen und vom Wind verweht werden können bis hin zu den Cardón Kakteen, die mit bis zu 20 Metern Höhe und einem Stammdurchmesser von anderthalb Metern punkten und an manchen Orten ganze Kaktuswälder bilden. Wir sind gebührend beeindruckt.