Über ein Jahr waren wir in der Sea of Cortez unterwegs. Zwar mit Unterbrechungen, aber wir haben doch etliche Buchten und Ankerplätze kennen und lieben gelernt, haben unsere Lieblingsecken und die besten Fischgründe gefunden, herrliche Strände und Aussichtsberge entdeckt.

Als aber im Oktober klar wurde, dass Japan nach jahrelanger Corona-Schließung seine Grenzen für Individualtouristen und damit auch für Segler öffnet, begannen wir sofort, Reisepläne zu machen. Jetzt sind wir so weit, uns auf die lange Seereise zu machen.

Wasser, Propan und Dieseltanks sind gefüllt, Säcke von Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Orangen, Kohl (also allem Haltbaren) sind gestaut, anderes Obst und Gemüse für die ersten Wochen, zig Gläser mit Gulasch, Sugo und Gemüse sind eingemacht, genug Klopapier und Küchenrolle für drei Monate … Die Stauliste ist jedenfalls lang. Wenn wir etwas vergessen haben, gibt es unterwegs keinen Supermarkt. Nur die Fischgeschäfte haben mitten im Pazifik durchgehend geöffnet.

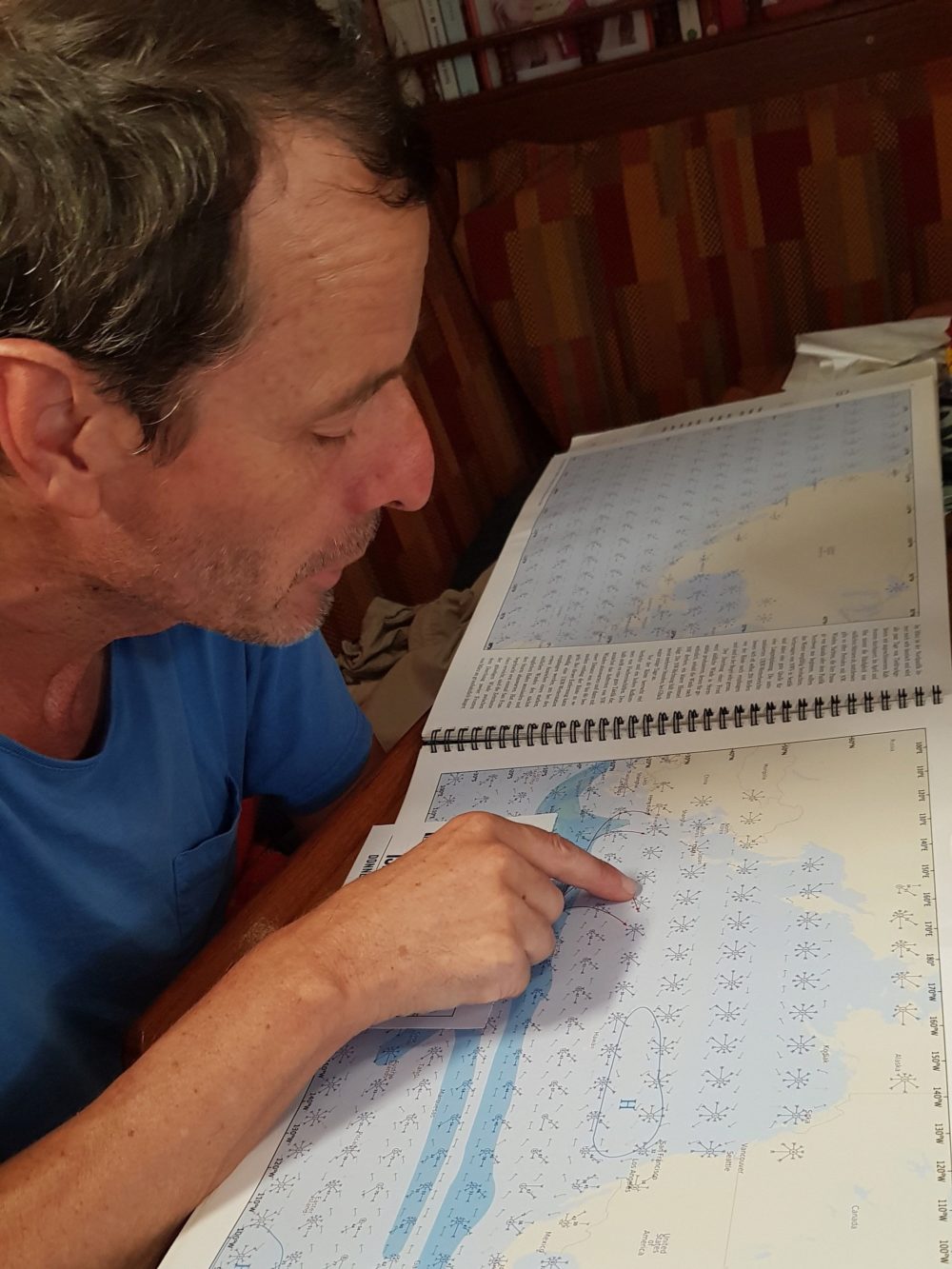

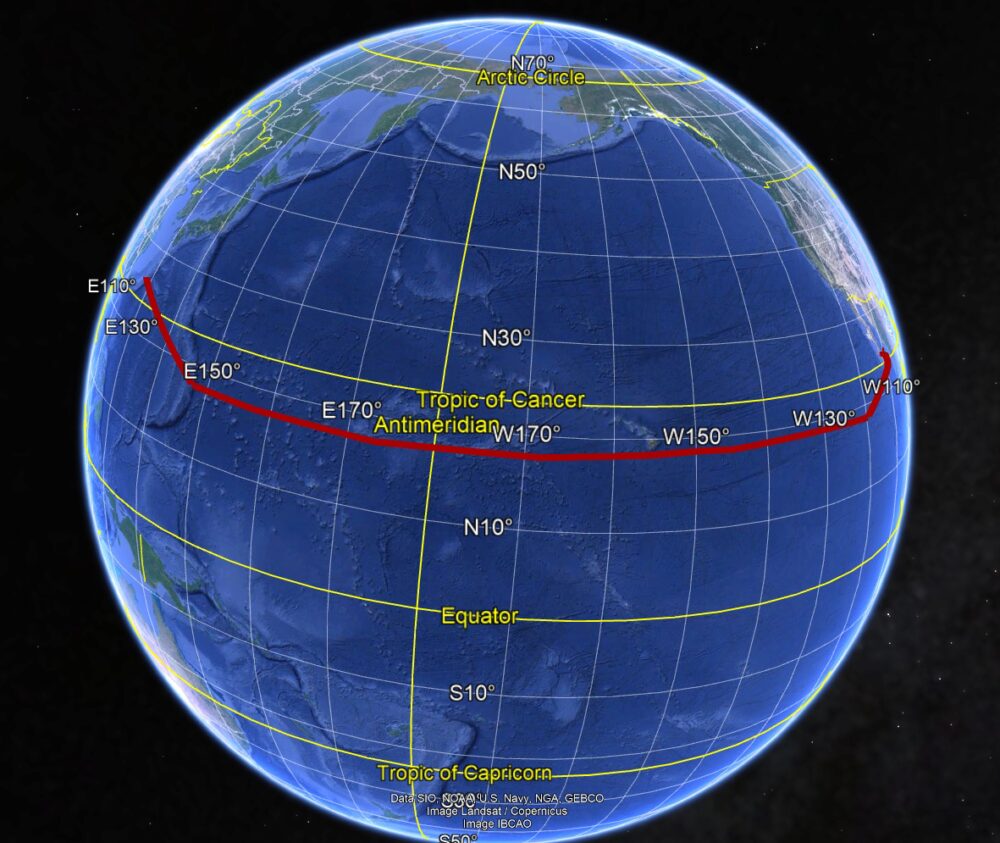

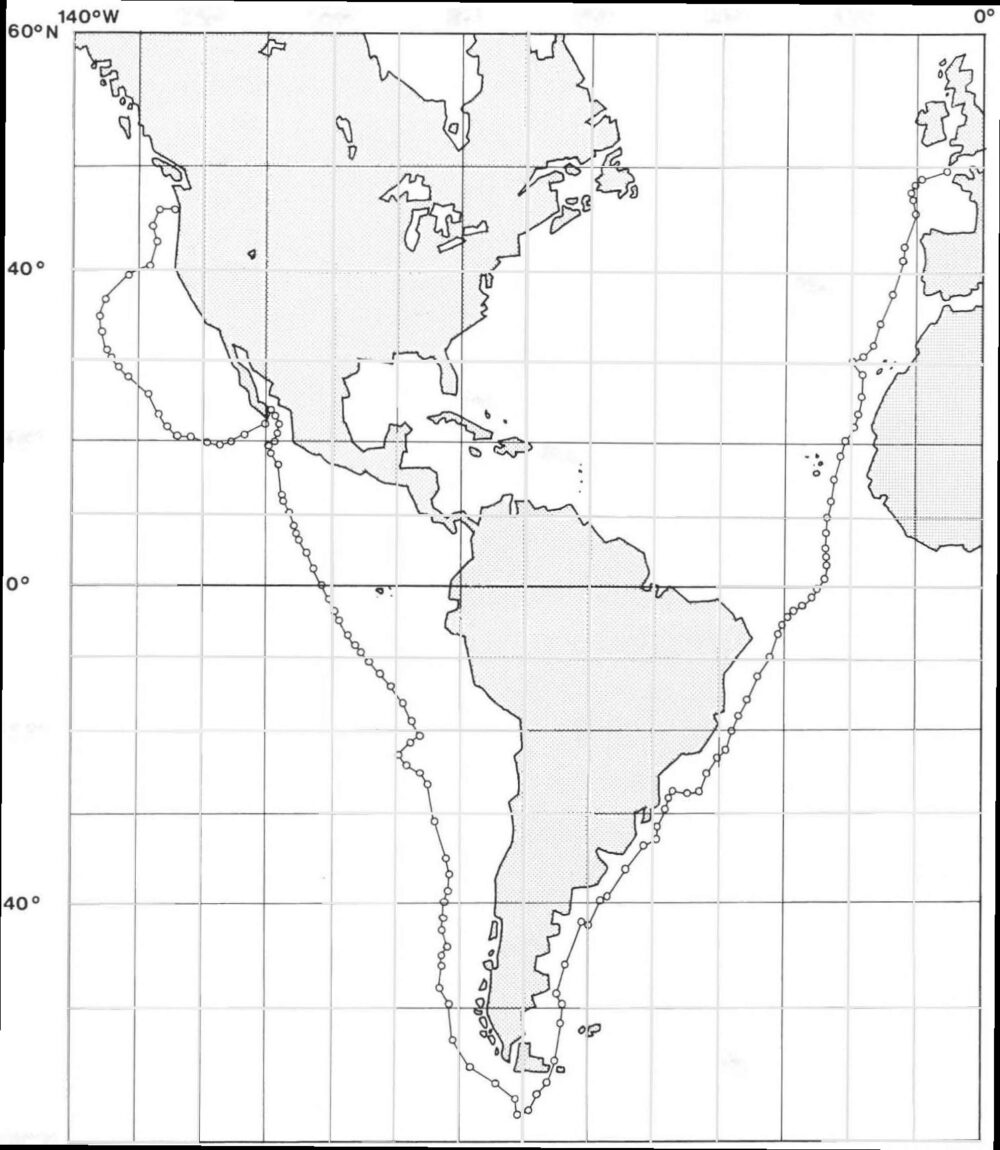

Wir haben vor, von La Paz aus erst einmal auf etwa 18° nördliche Breite zu segeln, und diesem Breitengrad ständig Richtung Westen zu folgen. Erst kurz vor Japan wollen wir rechts abbiegen, um in Okinawa Landfall zu machen. Das ist zwar nicht die kürzeste Strecke, aber dort erwarten wir beständige Passatwinde, angenehme Temperaturen und den Äquatorialstrom, der uns mit einem halben Knoten zusätzlich nach Westen schieben sollte.

Wir werden zwar nahe an Hawaii vorbeikommen, aber wir planen nicht, dort anzuhalten. Zwar wäre es sicher nett, nach ein paar Wochen frisches Obst und Gemüse zu bekommen, doch es würde uns nicht nur Zeit kosten, sondern auch aus dem Wach-Rhythmus bringen, der sich nach der ersten Woche auf See einstellt. Zur Not könnten wir allerdings Hawaii anlaufen, etwa wenn wir einen schwerwiegenden Schaden am Boot hätten, der mit Bordmitteln nicht repariert werden kann.

Wenn aber alles nach Plan läuft, wird die Fahrt nach Japan die längste Seestrecke unserer Reise werden. Über 7.300 Seemeilen (das sind 13.500 km) ohne Landkontakt. Wir kalkulieren auf Langstrecke mit 100 sm/Tag, rechnen also mit einer Reisedauer von gut zehn Wochen. Achtmal werden wir die Bordzeit um eine Stunde vorstellen, und wegen Überschreitung der Datumsgrenze einen Tag im Logbuch auslassen. Viel Schiffsverkehr erwarten wir auf der Strecke nicht, denn die Großschifffahrt folgt natürlich der bedeutend kürzeren Großkreis-Route.

Wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, dürften die uns nächstliegenden Mitmenschen häufig die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS sein, denn die fliegt alle paar Tage in einer Höhe von 216 Seemeilen über uns hinweg. Mit ihnen teilen wir die Abgeschiedenheit; wie sie sind wir unterwegs auf uns selbst gestellt. Obwohl wir sicher mehr Zwiebeln dabeihaben als die armen Astronauten. Wir haben ja auch mehr Zeit zu kochen.

Wir werden versuchen, über Satelliten-Email etwa jede Woche eine kurze Nachricht auf unseren Blog zu stellen, zwar ohne Bilder, aber mit einem kleinen Lagebericht. Hoffentlich klappt’s mit der Technik. Und wir freuen uns immer über Nachrichten von Freunden, Familie und allen anderen, die unseren Blog lesen. Bitte schreibt uns an iridium(at)muktuk.de, damit wir nicht vergessen, dass es da draußen irgendwo noch eine Welt gibt.

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)]

[Das Vollschiff FLOTIBEK war schon 1895 in Santa Rosalia und machte 1903 eine Reise von Hamburg nach Santa Rosalia in llB Tagen. (Foto: National Maritime Museum, Greenwich)] [Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.]

[Ausreise der Viermastbark SCHÜRBEK 7913 nach Santa Rosalia und Portland/Or.] [Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]

[Die britische Viermastbark ANDORINHA lädt im Juli 1906 Preßkohle und Koks aus Waggons und einem Elbkahn (Foto: Slg. F. W. Arnemann)]