In einer ruhigen Ankerbucht auf Hiva Oa. An Land werden einem tütenweise Sternfrüchte und die etwa kopfgroßen saftigen „pamplemousse“ geschenkt, an der Tankstelle gibt es jeden Morgen ab sieben frisch gebackenes Baguette. Paradiesisch eben.

Die kleine Bucht ist sehr voll, denn weiter draußen schaukelt es doch sehr, obwohl fast kein Wind ist. Es ist so eng, dass die Boote nicht genug Platz zum schwojen haben, sondern alle zwischen Bug- und Heckanker in der selben Richtung ausgerichtet liegen. Wir natürlich auch, auf rund viereinhalb Meter Tiefe vor 25 Meter Kette und Heckanker. Wegen der geringen Tiefe ist unsere Kette nicht wie gewöhnlich mit unserem sieben Meter langen Bergseil entlastet, sondern nur mit zwei kurzen Tampen. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird.

Ich bin alleine an Bord, Birgit hat sich auf den halbstündigen Fußmarsch in den kleinen Ort aufgemacht. Hin und wieder läuft aus heiterem Himmel eine größere Welle in die Bucht, die – je weiter sie in die Bucht hineinläuft – immer steiler wird und sich schließlich im flachen Wasser vor dem Strand bricht. Surfer hätten ihre wahre Freude, Segler dagegen eher nicht.

Dann kommt eine noch größere Welle. Sie zieht die Boote erst ab- und vorwärts und wirft sie dann mit Schwung nach oben und hinten. Etliche Boote fangen an zu slippen, Muktuks Anker hält. Aber: die Kette nicht. Mit einem hellen Knall bricht ein 12mm Kettenglied nahe am Bug, Anker und 25 Meter Kette liegen im Wasser, Muktuk wird rückwärts Richtung Strand getrieben.

Ich starte die Maschine, versuche noch kurz die Lose aus der Heckleine zu holen, muss dann aber einkuppeln und versuche, nach vorne zu kommen. Es passiert was passieren muss: die Heckleine gerät in die Schraube, der Motor würgt ab, Muktuk ist nicht nur unverankert, sondern nun auch noch manövrierunfähig.

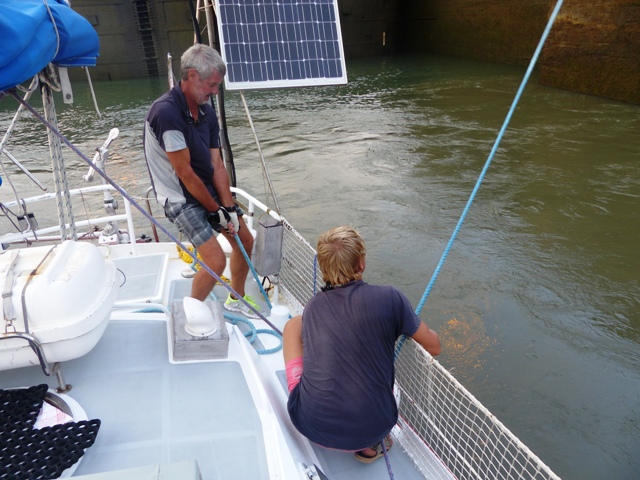

Zum Glück naht Hilfe. Sowohl Karl vom anderen Muktuk als auch zwei Segler auf unserem Nachbarlieger „Balaton“ bemerken das Unglück, springen in ihre Beiboote und kommen angesaust. Sie schnappen sich unseren Reserveanker, schäkeln ihn an die an Bord verbliebene Restkette an, wir wuchten die ganze Kette zum Anker ins Beiboot, und sie fahren damit so weit sie kommen nach vorne und geben nach und nach Kette aus, bis sie schließlich den Anker ins Wasser werfen. Ich hole von Bord aus etwas Ankerkette ein, bis der Anker trägt und die Rückwärtsfahrt erst einmal gestoppt ist. Ich hole den Kiel etwas auf, denn mittlerweile hatte ich auch schon einige Grundberührungen, zum Glück in weichem Schlamm.

Doch noch liegen wir nicht sicher: zum einen haben wir nur eine kurze Ankerkette ausliegen, zum anderen sind wir so weit in die Bucht hinein gerutscht, dass wir nahezu in der Brandungszone liegen; noch so eine Welle wie die von vorhin, und wir werden sicher wieder losgerissen. Meine drei Anker sind in Betrieb (zwei liegen nutzlos am Grund, an einem hängen wir). Mittlerweile ist Birgit auch wieder zurück, und von einem anderen Segler zusammen mit Jan, dem 12-jährigen Sohn der anderen Muktuks, zu mir an Bord gebracht worden. Es gibt genug zu tun für alle.

Während der Segler von der Balaton seinen Reserveanker holt, bereiten wir eine Ankerleine vor, machen den Anker der Balaton daran fest und können diesen nun weit nach vorne ausbringen. Ich gehe tauchen und befreie die Reste der Heckleine aus der Schraube, was trotz Sicht Null unter Wasser schließlich gelingt. Die Maschine scheppert zwar fürchterlich, aber gibt Schub vorwärts und so ist die Gefahr für die Muktuk erst einmal gebannt.

Karl hilft uns noch, das ganze Gemüse wieder zu klarieren: unseren Reserveanker, der mittlerweile hinter uns liegt, holen wir auf und schlagen ihn von der Kette ab. Mit dem kleinen Anker vom Beiboot fische ich die abgerissene Ankerkette unseres ursprünglichen Hauptankers vom Grund und wir verbinden die beiden Kettenteile wieder mit einem Schäkel miteinander. Dann können wir den Reserveanker der Balaton einholen und schließlich sozusagen „normal“ Ankerauf gehen. Wir fahren ins offene Ende der Bucht hinaus, denn ohne Heckanker können wir innen nicht liegen, und wollen auch nicht mehr. Draußen ist zwar mehr Schwell, aber wir liegen sicher.

Geschafft! Das heißt: na ja. Überall liegen Leinen, Ketten, Anker herum, der Bugbeschlag, der die Ankerkette führt, ist verbogen und teilweise zerlegt, bis wir alles halbwegs aufgeräumt haben, ist es dunkel. Und als wir am nächsten Morgen die Maschine inspizieren, kommt der nächste große Schreck: drei der vier Motorlager sind gebrochen, der Motor ist komplett von den Lagern gesprungen und liegt somit in einem schrecklich schiefen Winkel zur Welle.

Wir schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, aber Karl meint beruhigend, dass wir das schon wieder hinbekommen – er ist schließlich Mechaniker und lässt sich von solchen Problemen nicht schrecken. Er erklärt uns, wie wir mit Hilfe des Großfalls und einem Flaschenzug den Motor anheben und die gebrochenen Stifte ausbauen können. Am Nachmittag hat der Schwell dann soweit nachgelassen, dass Karl auf seiner Muktuk den Anker verlegen konnte und sie nun auch ein paar Stunden unbeaufsichtigt lassen kann. Er kommt zu uns an Bord, und gemeinsam bauen wir den Rest auseinander.

Die 16mm Gewindestifte, auf denen der Motor in seinen Lagern sitzt, sind etwa in der Mitte gebrochen, die Teile also alle zu kurz, um als Ersatz zu dienen. Birgit versucht, im Ort Schrauben oder Gewindestangen passender Stärke zu besorgen; leider vergeblich. Aber auch dafür findet Karl eine Lösung und schweisst in mehrstündiger Arbeit die gebrochenen Stifte wieder zusammen, am Nachmittag bauen wir sie gemeinsam ein, richten den Motor aus, flanschen die Welle wieder an und sind wieder vorläufig einsatzfähig, bis wir die Stifte ersetzen können. Puh! Vielen vielen Dank!

Da hat die Muktuk mal wieder Glück gehabt. Und wir wieder ein paar Lektionen gelernt.